J-eco 鳥のさえずり図鑑

- HOME

- J-eco 鳥のさえずり図鑑 >詳しい解説

【声紋付き】鳥のさえずり解説

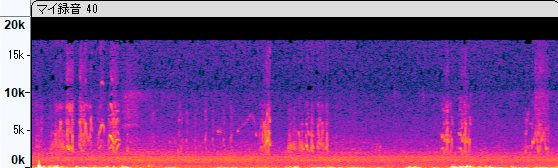

鳥の鳴き声について詳しく解説するページです。本校の学生が学習できるように制作してあります。スペクロトグラムによる声紋の特徴も掲載しています。スペクロトグラムの画像はフリーソフト、Audacityから引用しています。

間違えやすい声:似ているさえずりを持つ鳥と、本校の学生が間違えやすい鳥を基にしています。

レア度:新潟市近郊の環境を基本に、珍しさを★で表しています。

★ :住宅地や市街地の自然公園などでよく見られる鳥。

★★ :里山や森で見られる鳥。初心者から一歩進んだ種類。

★★★ :実習ではあまり聞く機会がないやや珍しい鳥。鳥類研究室所属メンバーはここまでわかるようになりましょう。

★★★★ :渡りの時期などに稀に見られる鳥、または限られた環境にいる鳥。

★★★★★ :新潟ではまず見られない種、もしくは迷鳥のレア種。

※解説中に出てくる自然公園とは、都市部にある規模の大きな自然公園です。

【鳴き声の種類】

さえずり:繁殖期に鳴く特徴的な声。ほとんどの種類が春から夏の繁殖期で鳴きますが、1年中さえずる種類もいます。また、ふつうはオスのみがさえずりますが、中にはメスもさえずる種類もいます。(例:ウグイスでは「ホーホケキョ」)

ぐぜり:本格的にさえずる前に鳴く練習歌。まだ下手なことが多い。(例:ウグイスでは「ホ…ホケ…」「ケキョ…ケ…」)

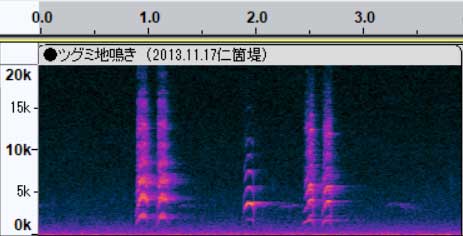

地鳴き:繁殖期以外に出す鳴き声。地味な声が多い。また、スズメやカラスなど、さえずらずに「地鳴き」のみの種類も多い。(例:ウグイスでは「ジッ、ジッ」)

キジ科

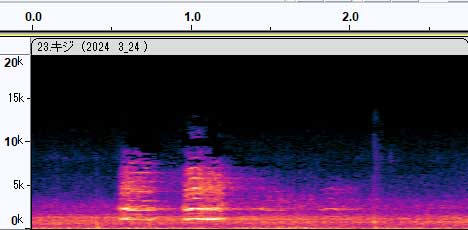

キジ

録音環境:鳥屋野潟のやぶ

特徴:「ケーンケーン」と鳴く声は有名ですね。鳴いた後に羽を強く羽ばたき、「ドドドド」というホロ打ちが聞こえることもあります。

よくいる環境:新潟はキジがとても多いです。特に河畔林沿いの農耕地に多いです。キジはペアや家族で行動するので、1羽見つけると数羽が見つかることがあります。

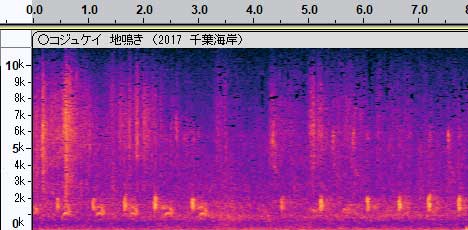

レア度: ★コジュケイ地鳴き

コジュケイは外来鳥で本州の東北以外に移入しているそうです。一応新潟も移入しているようですが(国立環境研究所 侵入生物データベースより)、新潟市周辺では見たことがありません。こちらは千葉県に住む学生が録音してくれたデータです。

特徴:さえずりは「チョットコイ、チョットコイ」が有名ですね。この声は地鳴きだそうです。

レア度: ★★★★

カモ科

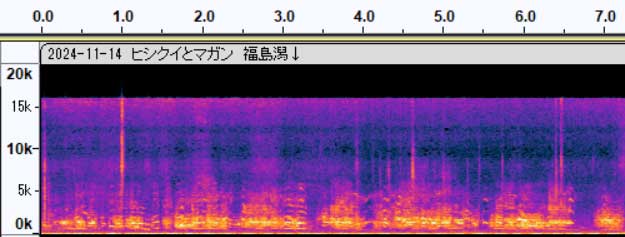

オオヒシクイ

録音環境:夕方の福島潟(潟に戻ってきたときの声)

ヒシクイには亜種ヒシクイと亜種オオヒシクイがいますが、新潟で越冬するのはほぼオオヒシクイです。亜種ヒシクイは太平洋側に多く、亜種オオヒシクイは日本海側に多いそうです。

よくいる環境:ヒシクイは警戒心が強いため、ハクチョウほど広い地域では見られず、面積が大きい湖や潟、その周辺の田んぼでのみ観察できます。新潟市内でも福島潟・佐潟あたりでしか見られません。福島潟のヒシクイは圧巻です!

特徴:「ガハハン」という濁った声で鳴きます。飛びながらよく鳴いています。たまに混じっている高い声はマガンです。

レア度: ★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| マガン: | マガンがたいていヒシクイの中に交じっているので、マガンの声も交じっているかもしれません。マガンの方が声が高くて鋭いです。 |

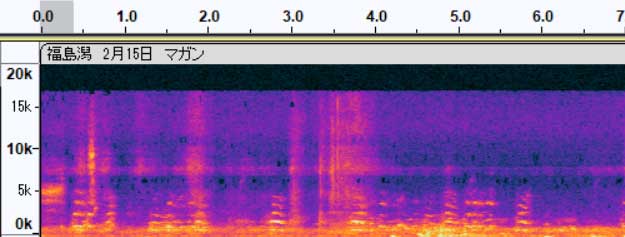

マガン

録音環境:夕方の福島潟(潟に戻ってきたときの声)

よくいる環境:ヒシクイと同じような広い潟とその環境で越冬しており、一緒にいることが多いです。ヒシクイより一回り小さいので、慣れればシルエットで分かるようになります。

特徴:「キャハハン」と甲高い声で鳴きます。マガンとヒシクイは一緒にいることが多いので、どちらの鳴き声なのか分かりにくいですが、甲高い方がマガン、「ガハハン」と低い方がヒシクイです。

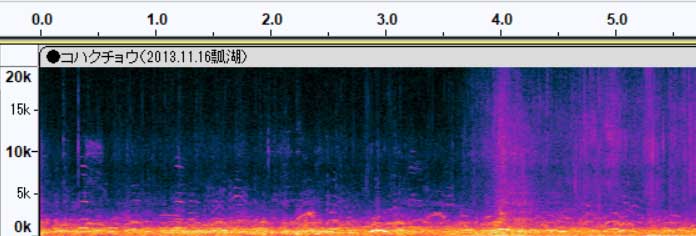

レア度: ★★コハクチョウ

録音環境:昼間の瓢湖(湖面にいるとき)

新潟は日本有数のハクチョウの飛来地です。冬の田んぼの風物詩となります。ハクチョウ=湖のイメージが強いかもしれませんが、昼間は田んぼでエサを探しています。最近は暖冬のため、2番穂をたくさん食べているようです。

よくいる環境:新潟ではオオハクチョウに比べコハクチョウの方が圧倒的に多く、新潟市だけでも1万羽以上はいます。湖や川、冬水田んぼをねぐらにしています。

特徴:「コォーコォー」と鳴く声はコハクチョウと似ていて鳴き声で区別するのは困難です。

レア度: ★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオハクチョウ: | 残念ながらコハクチョウとオオハクチョウの鳴き声の聞き分けは難しいです。見た目で見るのが確実です。 |

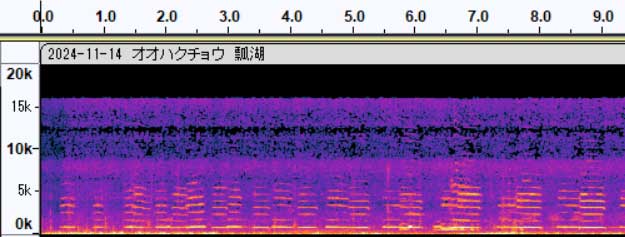

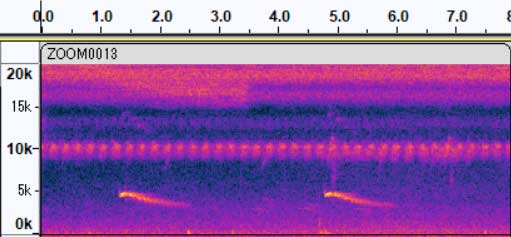

オオハクチョウ

録音環境:瓢湖の湖面(他のカモも多数)

よくいる環境:オオハクチョウはコハクチョウに比べ数が少なく、個体数でいうと100分の1といったところです。 それでも新潟の田んぼや湖に行くとたいていは出会えます。

特徴:「コォーコォー」と鳴く声はコハクチョウと似ていて鳴き声で区別するのは困難です。

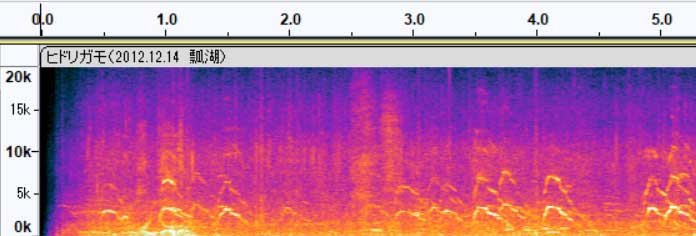

レア度: ★ヒドリガモ

録音環境:昼間の瓢湖(湖面にいるとき)

よくいる環境:新潟は冬のカモ類の飛来数が多く、このヒドリガモも水辺でよく見られます。淡水域にも海にもよくいます。

特徴:「ピューゥ、ピューゥ」と笛のような声でよく鳴きます。たくさんのカモがいても通る声なので聞きやすいです。

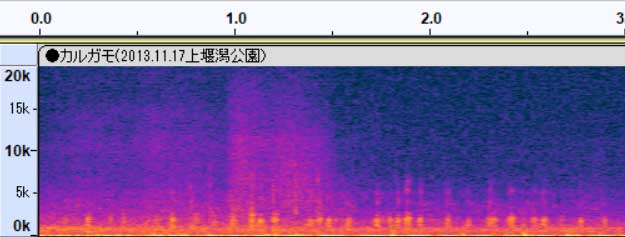

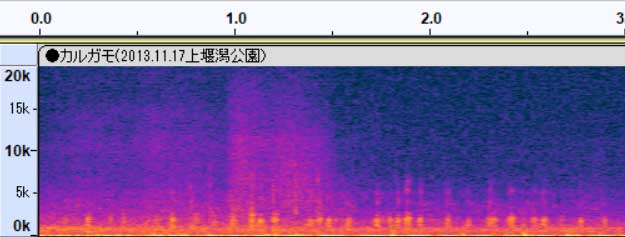

レア度: ★カルガモ

録音環境:潟がメインの自然公園

カルガモは留鳥で、日本でも繁殖します。初夏にはかわいいヒナを連れた親子が見られます。

特徴:鳴き声は大人しめの声で「クワッ、クワッ」と鳴きます。

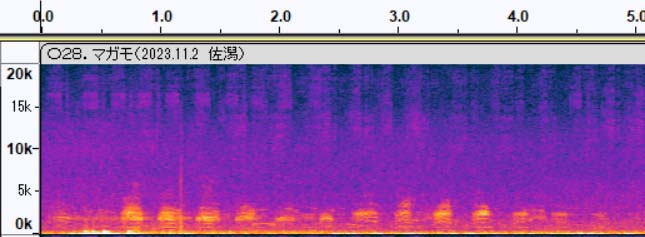

レア度: ★マガモ

録音環境:昼間の佐潟(湖面にいるとき)

基本的に冬鳥ですが、一部留鳥です。新潟でも夏でも見ることがあります。

特徴:「ガーガーガー」や「ワーワーワー」と騒がしいように鳴きます。学生曰く、「笑っているみたい」だそうです。

レア度: ★コガモ

録音環境:潟がメインの自然公園

よくいる環境:コガモも冬鳥ですが、ずいぶん遅くまで(5月くらいまで)留まっているのが見られます。ですので、他のカモ類が渡りきった春にこの鳴き声をよく聞きます。警戒心が強いのか、あまり人目につかない湖の奥の方にいます。

特徴:「プリッ、プリッ」と高い声で鳴きます。春先によく鳴きます。

レア度: ★

カイツブリ科

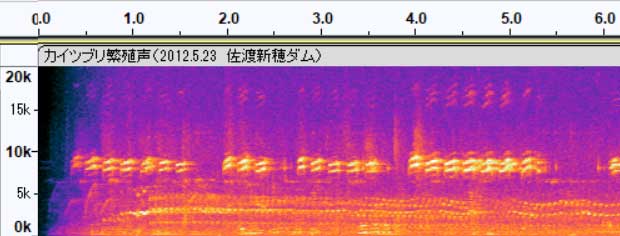

カイツブリ

録音環境:佐渡の山奥のダム

新潟ではカイツブリは留鳥ですが、数は多くありません。最近はすっかりカンムリカイツブリの方が多くなりました。

特徴:水辺で急に大きな声で「ケレレレレ…」と鳴くので、なかなか録音がしにくい鳥です。

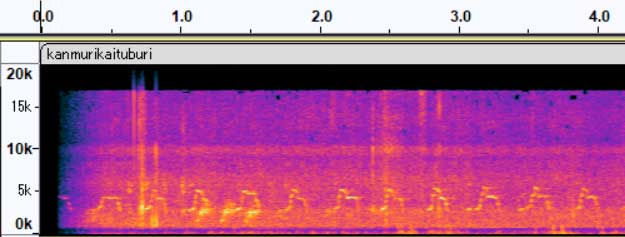

レア度: ★★★カンムリカイツブリ(雛)

録音環境:瓢湖の湖面

カンムリカイツブリはかつて冬鳥でしたが、新潟では徐々に繁殖するようになり、今ではすっかり留鳥になりました。湖や方でかなりの確率で見ることができます。

特徴:カンムリカイツブリはあまり鳴かないので成鳥の録音データはありません。ただ、ヒナは常に鳴いているのでどこにいるか分かりやすいです。

レア度: ★★

ハト科

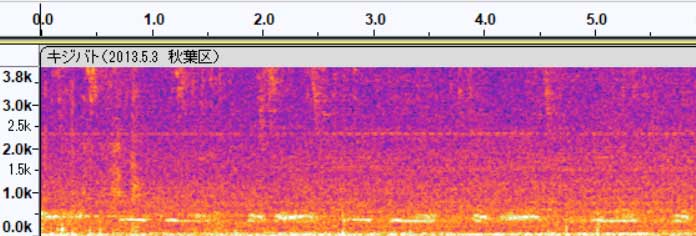

キジバト

録音環境:民家裏

よくいる環境:集落や市街地や都市公園でもよく見かけます。つがいの絆が強いようで、たいてい2羽で行動しています。

特徴:「デーデー ポッポー、デーデー ポッポー」誰もが聞いたことがあるのではないでしょうか。

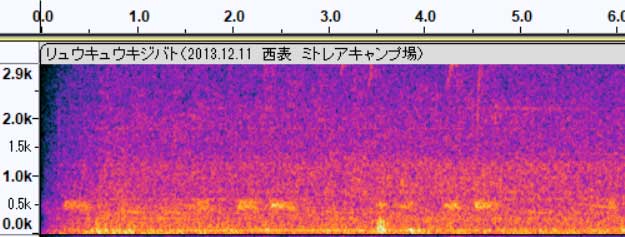

レア度: ★リュウキュウキジバト

録音環境:西表島のキャンプ場

リュウキュウキジバトはキジバトの亜種で、奄美以南に生息しています。本土のキジバトよりも赤みが強いそうですです。

特徴:キジバトと同じく「デーデー ポッポー」と鳴きます。この音源データでは本土のキジバトとそんなに変わらないように聞こえます。

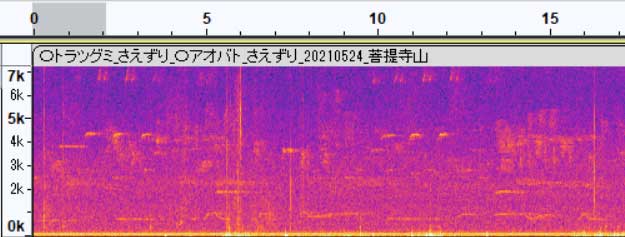

レア度: ★★★★★(奄美以南)アオバト

録音環境:丘陵の森林

キジバトに比べると圧倒的に数が少なく、見ることも聞くこともたまにしかありません。緑色のとてもきれいなハトです。

よくいる環境:声が聞こえるのは森の中です。林縁よりは森の奥で聞く機会が多いです。ただ、海水を飲みに海まで来ているので、海岸で姿を見ることができます。

特徴:「オーアオー」とまるで誰かが笛を拭いているように聞こえます。初めて聞いた時は本当に鳥が鳴いているの!?とびっくりします。

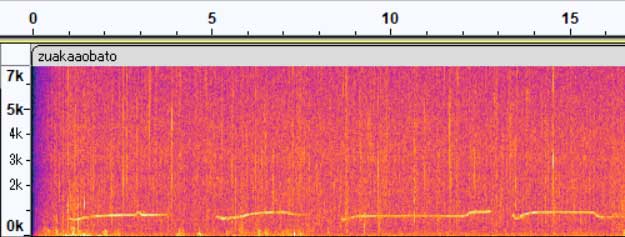

レア度: ★★★ズアカアオバト

録音環境:奄美大島 自然観察の森(原生林)

特徴:まるで尺八を吹いているような独特な声で鳴きます。声質はアオバトに似ていますが、ズアカアオバトの方が抑揚のない鳴き方です。

よくいる環境:この鳴き声は奄美大島で録音しました。雨が降っていて諦めていたところ鳴いてくれました!奄美大島では森の中と、電線に止まっているとことを見ました。

レア度: ★★★★★(屋久島から沖縄本島)

サギ科

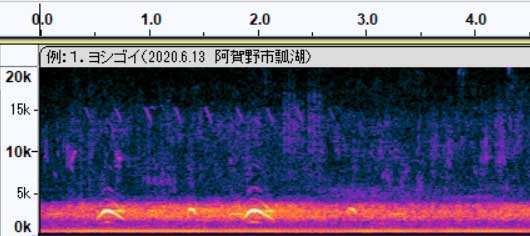

ヨシゴイ

録音環境:瓢湖(ヨシ原)

特徴:「オゥー、オゥー」というように聞こえます。くちばしを開けずに鳴くそうで、こもったように聞こえますね。声も低くあまり通る声ではありませんね。

よくいる環境:ヨシゴイは潟や湖や多い新潟では、比較的よく観察できます。ただ鳴き声は聞く機会がなかなかありません。オレンジ色でハスの上をちょこちょこ歩く姿は学生に人気です。

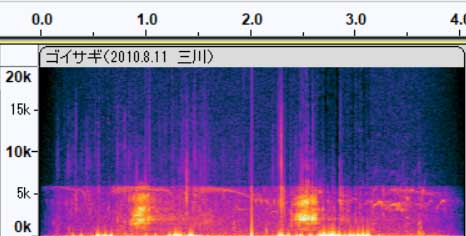

レア度: ★★★ゴイサギ

録音環境:森や草原の上空通過

特徴:ゴイサギは夜も活動するので、夜の空から鳴き声が聞こえます。「グワ、グワ」と濁った短い声を出します。

新潟では夏鳥です。ゴイサギや渡りをするサギ類の個体数が年々減っているように感じます。夜に活動するためか見る機会は決して多くはないですが、声は頻繁に聞け、家の中にいても聞こえることがあります。

よくいる環境:水辺の木に止まっていることが多いですが、田んぼでも見ることができます。ただ、声は飛びながら鳴いていることが多いです。

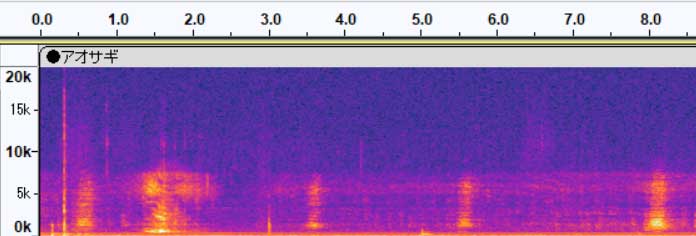

レア度: ★★アオサギ

録音環境:森や草原の上空通貨

特徴:「グワー」や「ゴワー」など、非常に濁った声で鳴きます。水辺では優雅に歩いているのに、この声が聞こえるとびっくりしますね。

よくいる環境:新潟はアオサギは年中を通して多く、最もよく見られるサギです。田んぼに行けば必ずいます。

レア度: ★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| ゴイサギ: | 声質も鳴き方も似ていますが、ゴイサギの方が短く単発で鳴きます。アオサギの方が「グァー」と伸ばすことが多く、バリエーションもあります。 |

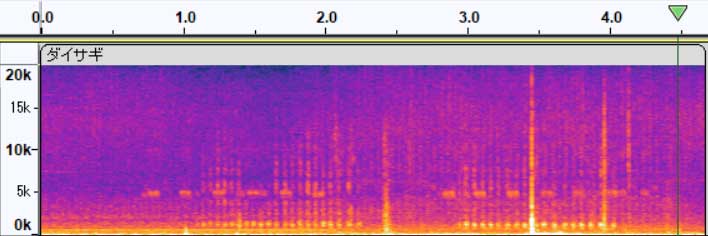

ダイサギ

録音環境:田んぼ上空通過

特徴:「グワ」や「ゴワ」など、非常に濁った声で鳴きます。アオサギと似ていますが、アオサギより短めです。

よくいる環境:田んぼや水辺でよく見られるサギですが、あまり鳴きません。アオサギの次に多いです。

レア度: ★

トキ科

トキ

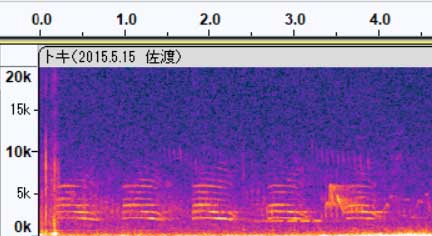

録音環境:佐渡(田んぼ近くの林)

特徴:トキの声が聞けるのは新潟ならではです。声は「アオー、アオー」と、少しカラスに似たような声ですね。

現在佐渡島では野生復帰したトキが順調に増えています。佐渡に実習に行くと必ずと言っていいほど見ることができます。ただし声はなかなか聞くことはできませんね。この声はねぐら入りするときの声です。

レア度: ★★★★(佐渡島のみ)

ツル科

タンチョウ

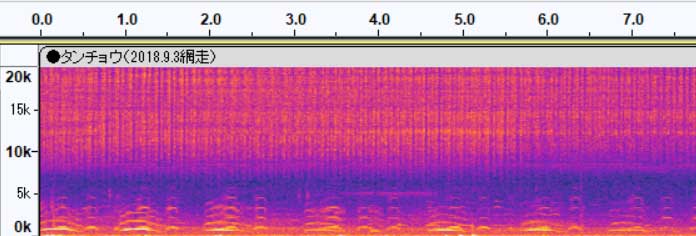

特徴:「コォーッ」がオス、「カッカッ!」がメスの声で、鳴き交わしを行っている声です。

タンチョウは日本国内では北海道のみに生息しています。新潟でもごくまれに飛来することがあります。鳴き交わしは迫力がありますね。このデータは学生が録音してきてくれました。

レア度: ★★★★★ 北海道のみ

クイナ科

ヤンバルクイナ

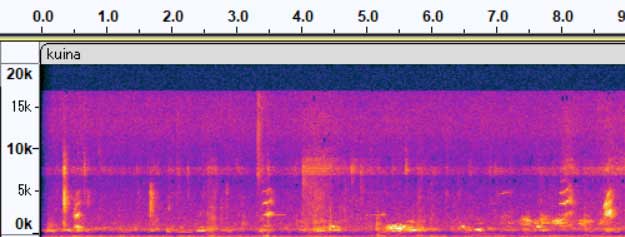

録音環境:沖縄本島北部 やんばるの森付近の公園

特徴:「キョキョキョキョ」と聞こえます。他にもいろいろな鳴き方をするそうです。夜行性のため、鳴くのは夕方から夜にかけてです。

よくいる環境:ヤンバルクイナは沖縄本島の北部、やんばる地方のみに生息する希少な野鳥です。

沖縄出身の学生が写真や音声をとってきてくれます。朝方に観察できることが多いようです。あまり警戒心がなく道路を歩いているそうなので交通事故が心配ですね。

レア度: ★★★★★ 沖縄本島やんばる地方のみクイナ

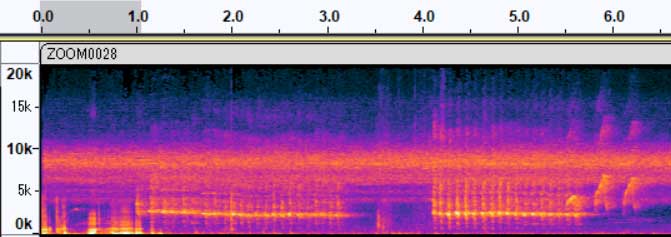

録音環境:福島潟のヨシ原

特徴:この声は地鳴きで、高めの声で「クィ、クィ」と鳴いているのがクイナの声です。バンの声に似ていますね。この声は冬に録りました。

よくいる環境:クイナは水辺に生息しています。クイナの仲間はみんな警戒心が強く、身近な水辺に生息していても、なかなか見ることができません。この日もずっと鳴いていましたが結姿は確認できませんでした。

レア度: ★★★シロハラクイナ

録音環境:奄美大島 田んぼ(湿地?)

特徴:「クワッコッコ」という独特の声で鳴きます。この声は田んぼの中から聞こえました。どうやら2個体いるらしく、鳴き交わしているようにも聞こえました。

よくいる環境:シロハラクイナは奄美大島や沖縄に生息しています。田んぼや民家、道路わきなど人里に近い場所に生息・出没している割には、警戒心が強くこちらに気が付いた瞬間に逃げてしまいます。

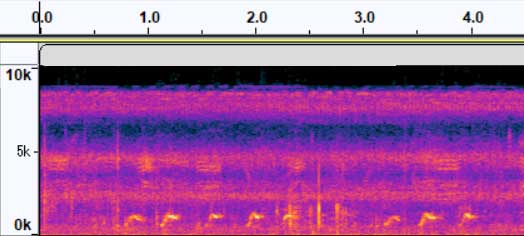

レア度: ★★★★★(南西諸島)ヒクイナ

録音環境:葛西臨海公園の水辺

特徴:「カン、カン、カン・・・」と何かを叩くような声で鳴き、「戸たたき」とも言われています。あまり鳥の声に聞こえないかもしれませんね。

よくいる環境:水辺に生息する鳥で警戒心が高いです。新潟県では夏鳥ですが、ここ数年確認されていないようです。このデータは学生が東京で録音しました。

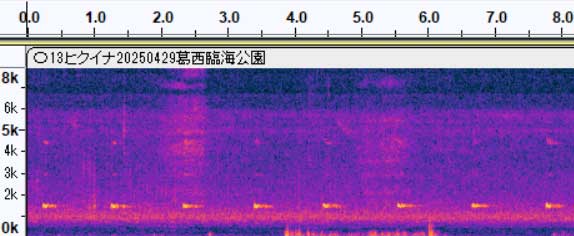

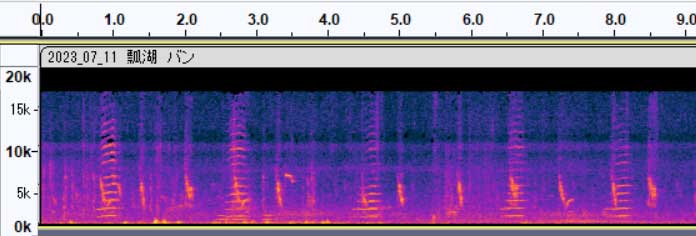

レア度: ★★★★★(新潟では絶滅?)バン

録音環境:瓢湖の茂み

特徴:典型的なバンの声がなかったので一番波形が見やすい鳴き声を掲載しました。一番よく聞く声は「クルッ」という声ですね。

よくいる環境:水辺で見られます。水辺のやぶ生なので、岸にすぐ上がれるような水域や、水深が浅い水域の方がいる可能性が高いです。

このデータを録画した瓢湖ではバンが毎年繁殖しているので、ヒナやヒナを呼ぶ親鳥など、色々な声が聴けます。あまり人目を気にしていないのか、ヒナも親もよく見えるところまで出てきてくれます。

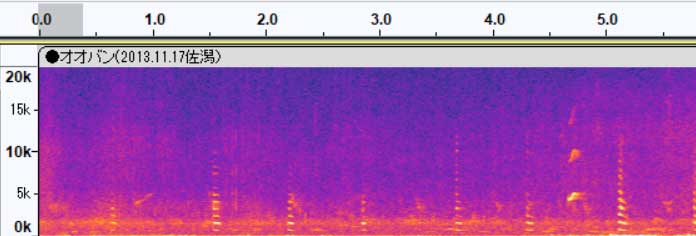

オオバン

録音環境:佐潟

特徴:「コッコッコッ」と、声はハクチョウの声に少し似ているでしょか。バンもオオバンもよく出てきてくれるので、姿を確認するのが確実です。

よくいる環境: 水辺で見られます。バンよりも泳ぎが得意なようで、深さのある湖や川、海でも見られます。

レア度: ★★

カッコウ科

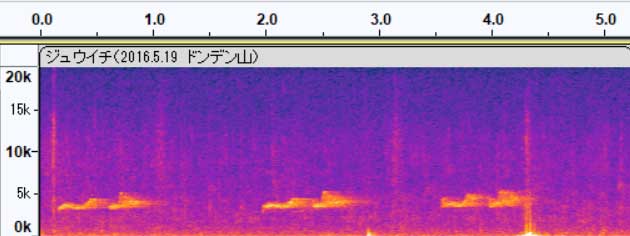

ジュウイチ

録音環境:佐渡島ドンデン山(標高800m前後の場所)

特徴:名前の通り「ジュウイチ、ジュウイチ」と鳴きます。いきなり鳴いて1回しか鳴かなかったりで、なかなか録音できません。カッコウ目は外見が似ていますが、鳴き声が全く違いますね。

よくいる環境:ジュウイチは標高が少し高い山でごくたまに声が聞かれます。この辺りでは、渡りの時期に里山でも聞くことができます。いずれにしても他のカッコウ目に比べると圧倒的に聞く機会が少ない鳥です。

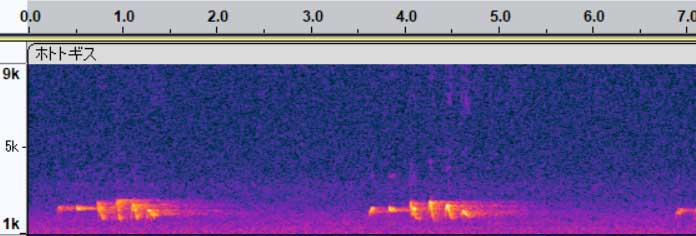

レア度: ★★★ホトトギス

録音環境:山のふもとの森林

特徴:「特許許可局」や「テッペンカケタカ」などの聞きなしが有名です。

よくいる環境:ウグイスに托卵するので、ウグイスが生息している場所にでよく聞けます。ただ草原よりも森の方が聞く機会が多いです。新潟では比較的よく聞けます。

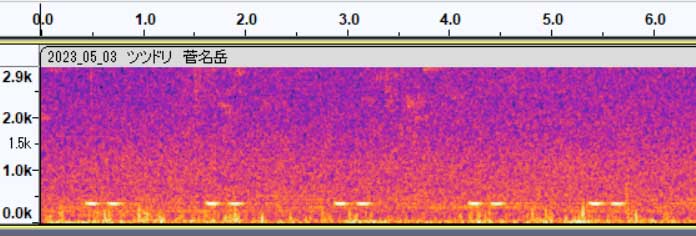

レア度: ★★ツツドリ

特徴:「ポポ、ポポ」と筒を叩くような声で鳴きます。声が低く、音量も低いため最初は気が付きにくいです。そのため波形が出にくいようです。周波数(音の高さ)は0.4khz位ととても低いことが分かります。

よくいる環境:山でよく聞きます。新潟では比較的よく聞け、頻度としてはホトトギスと同じくらい聞けるでしょうか。

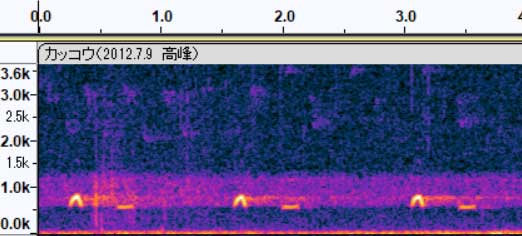

レア度: ★★カッコウ

録音環境:高峰高原(標高約 2,000m)

特徴:カッコウは誰でも聞いたことがあるくらい有名な鳴き声ですね。意外と声が低かったので波形がが見えるよう拡大しています。

よくいる環境:カッコウはオオヨシキリやホオジロなどに托卵しますので、水辺の草原や河畔林で聞く機会が多いです。ただこのデータは標高2000mの場所で録りました。托卵相手はミソサザイでしょうか?

レア度: ★★

ヨタカ科

ヨタカ

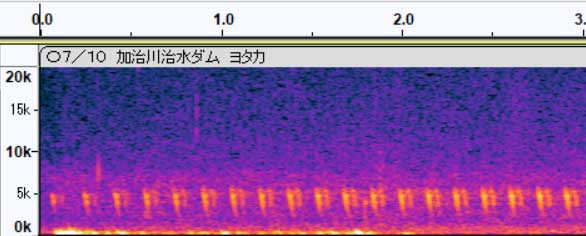

録音環境:ダム湖周辺

特徴:「キョ キョ キョ」と規則正しい声で聴けます。夜行性鳥類なので夜にしか聞けません。

よくいる環境:山奥に行けば等間隔で鳴いています。また、ダム湖のライトに集まる昆虫を食べに複数個体集まることもあります。姿は全く見えないのですが、個体数はそれなりにいるように感じます。

アマツバメ科

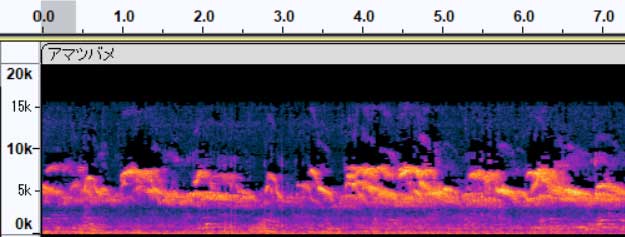

アマツバメ

特徴:飛びながら「チュルルル・・・」と鳴きます。高速で飛び、 ほとんど地上に降りることがありません。

よくいる環境:山岳部で繁殖するため、新潟市近郊ではほとんど見ることができませんが、渡りの時期に海沿いで見られることがあります。素早すぎてなかなか写真で撮影するのが難しいです。

ウ科

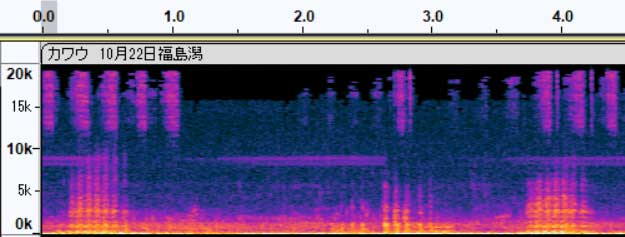

カワウ

録音環境:福島潟

特徴:「ガワワワ・・・ 」と濁った声で鳴きます。カワウはよく見かける水鳥ですが、あまり鳴かないので声を聞く機会は少ないです。

チドリ科

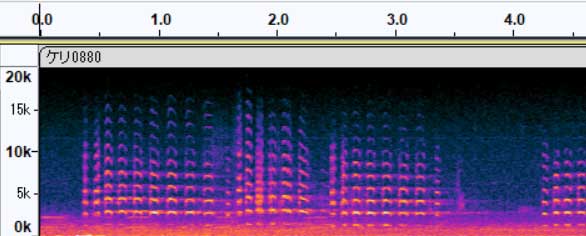

ケリ警戒音?

録音環境:水田のあぜ

特徴:名前の通り「ケリッ ケリッ」と鳴きます。気性が荒い性格で、観察しているだけで怒ったように鳴いてきます。

よくいる環境:新潟市では田んぼでよく観察できます。水田に依存しているように見えますが草原性で、1年目の休耕田や麦畑で繁殖します。

繁殖が局所的と言われており、生態がよくわかっていない部分もあるそうです。

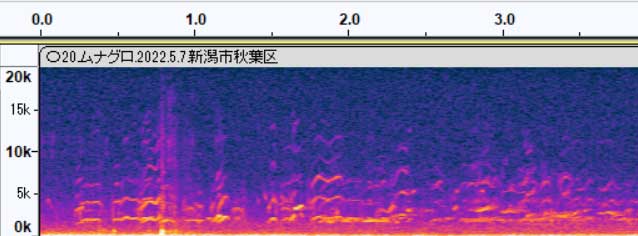

ムナグロ

録音環境:水田

特徴:「ピュイピュイ」と聞こえます。声だけで判断するのは難しいので、姿を確認するとよいです。

よくいる環境:新潟では渡りの時期、特に春の田んぼで集団を確認できます。このころはまだお腹が黒い個体、茶色くなった個体どちらも見れます。

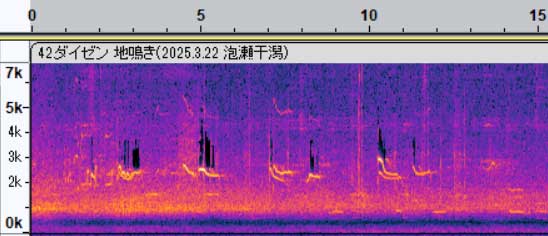

ダイゼン

録音環境:沖縄県泡瀬干潟

特徴:「ピューイ、ピューイ」と、ムナグロと似ていますが、ダイゼンの方が声が伸びているように聞こえます。

特徴:ムナグロに比べると、ダイゼンの方が圧倒的に数が少なく、見れる年と見れない年があります。ムナグロは田んぼでも海でも見られますが、ダイゼンは海の近くでしか見たことがありません。

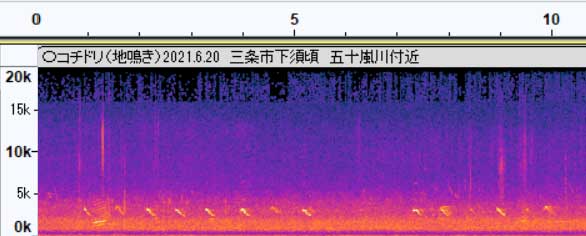

コチドリ

特徴:「ピュイ ピュイ」と鳴きます。声が通るので、まず声でそこにコチドリがいることに気が付きます。

よくいる環境:裸地で繁殖するため、乾いた休耕田や砂利の空地などで見られます。チドリの中では最もふつうでよく観察できます。

レア度: ★★

シギ科

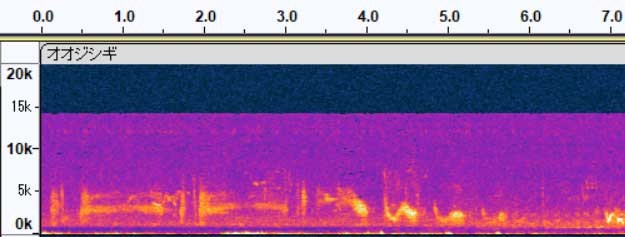

オオジシギ

特徴:オオジシギは求愛や威嚇のさいに、鳴きながら飛翔し、尾羽を広げて急降下する「ディスプレイフライト」という独特な行動をとります。 最後の「バババ‥‥」という音は急降下している時の音です。

よくいる環境:一応新潟ではほぼ旅鳥なので、渡りの時期に田んぼなどで観察できます。土がむき出しになっているような場所が好きなようです。

データは卒業生からいただきました!

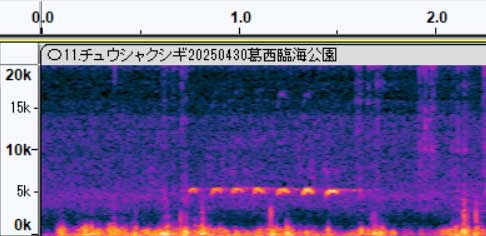

チュウシャクシギ

録音環境:葛西臨海公園

特徴:「ピピピピ…」と鳴きます。よく7音で鳴くといいますが、この声紋を見ると確かに7音鳴いているようです。

よくいる環境:チュウシャクシギは新潟にも飛来していますが、干潟がなく海岸線も長いため、なかなか出会うことができません。観察するときは砂浜や潮だまりで、数羽で確認できることが多いです。

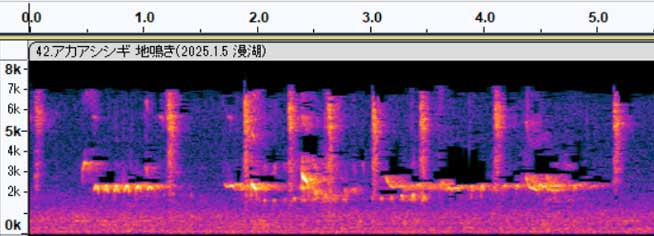

アカアシシギ

録音環境:沖縄本当 漫湖

特徴:この音声では「ピュピュピュ…」と鳴いていますが、普段は「ピューイ」と鳴くそうです。

よくいる環境:本来は干潟などで見れます。チュウシャクシギと同じく、新潟ではなかなか出会うことができません。一羽で行動していることが多いです。

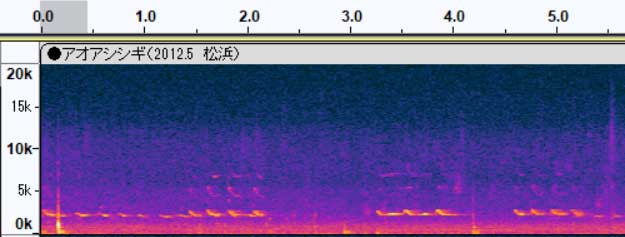

アオアシシギ

録音環境:河口の砂浜

特徴:「ピューピュー…」と鳴きます。シギ類の鳴き声は難しいですが、アオアシシギは比較的よく見られ、よく鳴くので聞く機会は多いと思います。

よくいる環境:アオアシシギはシギの中では普通種で、海岸や湿地、田んぼでも見ることができます。名前に反して足は青くなく、濁った黄色をしています。

クサシギ

録音環境:奄美大島 水田

特徴:この時は飛び立った時の声で、「キリキリ…」と鋭い声で鳴きながら3個体で飛んでいました。

よくいる環境:渡りの時期に田んぼなどで確認できます。似ているタカブシギも同じような環境にいるので、姿を確認するのが一番です。ですが、タカブシギよりクサシギの方が見かける頻度は低いです。

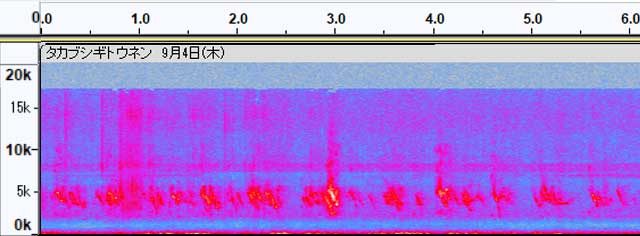

レア度: ★★タカブシギ

録音環境:海岸近くの湿地

特徴:「ピリ、ピリ」と鳴こえます。この声は、トウネンの群れに混じって1羽でいたタカブシギです。たくさんのトウネンたちが無言で餌を食べている間、1羽でずっと鳴いていました。

よくいる環境:タカブシギは旅鳥ですが、シギの中ではよく観察することができます。イソシギの次に多く見られます。

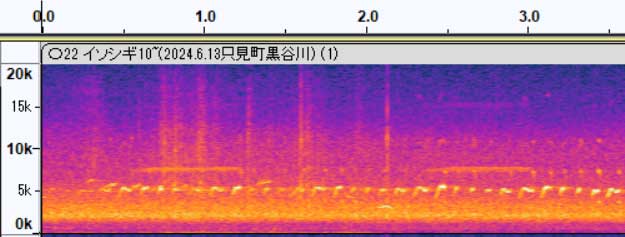

レア度: ★★イソシギ

録音環境:渓流の河川敷

特徴:「チーリーリー」や「チリチリ…」と鳴きます。コチドリより鋭く金属的な声です。

よくいる環境:シギの中では数少ない、日本でも繁殖するシギなので、目にする機会は多いです。ただ、なかなか声を聞く機会は少ないです。田んぼ、小川、海岸などさまざまな水辺でよく観察できます。

レア度: ★★トウネン

録音環境:海岸沿いの湿地

特徴:「チョリ、チョリ」と聞こえます。この声は、群れが上空を通過した時の声です。

よくいる環境:海沿にも水田にもいます。群れで見られることが多いです。

トウネンはシギ界のスズメです。シギの中では普通に観察でき、個体数も多く、ほぼスズメ大なので大きさの基準となる「ものさし鳥」です。トウネンと一緒に撮影すると大きさの予測ができます。

レア度: ★★

カモメ科

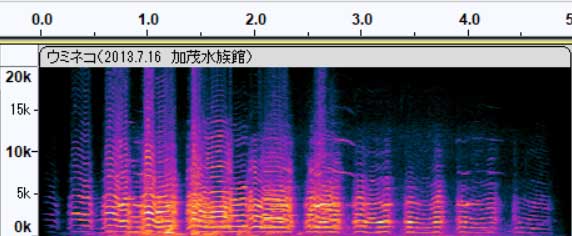

ウミネコ

録音環境:海岸の岩場

特徴:「ミャーミャー」と文字で表されることが多いですが、そんなにネコには似ていませんね。一番よく聞けるカモメ類の声です。

よくいる環境:海沿いによくいますが、海から10キロ位なら川や湖でも見られます。カモメは夏のイメージがあるかもしれませんが、カモメは冬鳥で、このウミネコが留鳥です。そのほか新潟ではオオセグロカモメが留鳥です。

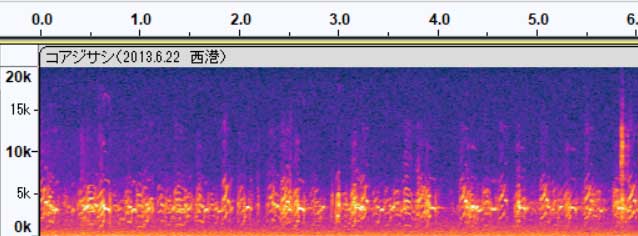

コアジサシ

録音環境:海岸沿い

特徴:「キリキリッ」と鋭い声で鳴きます。

よくいる環境:砂利地や裸地で集団繁殖をしますので、内陸の繁殖場所が安定しません。工事中で盛土になっている場所で繁殖しているのも見かけます。まだ海の方が安定して観察できるでしょうか。

タカ科

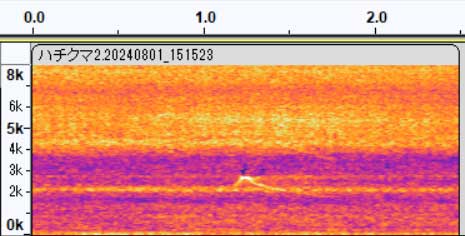

ハチクマ

特徴:「ピーィ」 とトビと似たような声で鳴きます。声だけで判断するのは難しいので、姿を見るのが確実です。

よくいる環境:ハチクマは山に行くと時々飛翔している姿を観察できます。顔が小さく、首が長いのが特徴です。

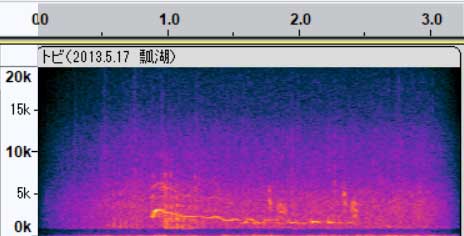

トビ

録音環境:瓢湖 上空

特徴:「ピーヒョロロ」 と鳴くのは有名ですね。いつでも録音できると気が緩みデータがあまりありませんでした。このデータはカラスに追いかけられていた時の声です。

トビの声ならわかる人が多いと思いますが、トビと似たような声を出すタカ類もいますので注意です。

よくいる環境:一番どこにでもいる猛きん類です。開けた場所ならどこにでもいて、街中でも見かます。

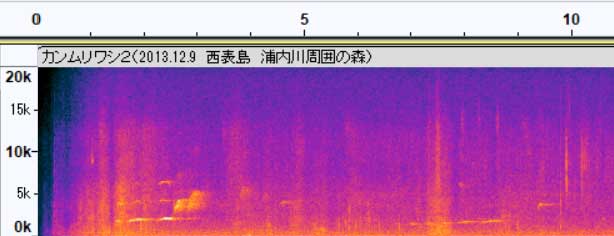

カンムリワシ

録音環境:西表島の川辺の森林

特徴:「フィッフィッフィー」という独特な鳴き声です。この声は繁殖期のときに聞けるようです。

よくいる環境:森の奥にいるものだと思っていたのすが、西表に行ったとき、電柱の上に止まっている姿をよく見かけました。地元のガイドさんによりますと、繁殖期は比較的町まで出てくるそうです。

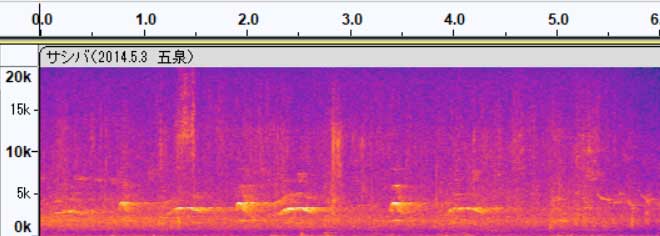

サシバ

録音環境:里山の森林

特徴:「ピックィ~」と鳴くことで有名です。空から聞こえたり、森の中から聞こえたりすることもあります。猛きん類の中では聞き分けがしやすい鳥です。

よくいる環境:夏鳥で里山の代表種ですね。新潟は比較的多いようです。山の近くの田んぼ周辺でよく観察できます。

レア度: ★★ノスリ

録音環境:川の近くの林

特徴:トビに似た声で「ピー」と鳴きますが、「ヒョロロ」という声はありません。 この個体は木に止まっていた個体です。

よくいる環境:ノスリは特に冬に多く、農耕地や河川敷で観察できます。トビの次に多いですね。

※オガサワラノスリは声紋がうまく取り出せませんでした。

レア度: ★

フクロウ科

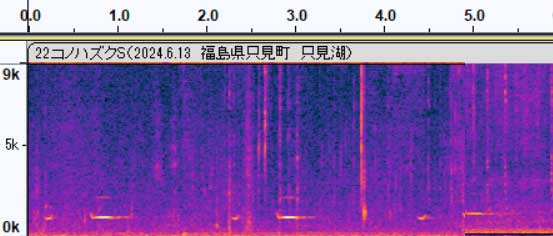

コノハズク

録音環境:ダム湖の近くの森

特徴:夜行性の鳥類で、「ブッ・ポウ・ソウ」と聞こえるように鳴きます。ブッポウソウという名前の鳥は他にいますが、この声で鳴くのはコノハズクです。

よくいる環境:日本最小のフクロウ類です。森に生息していると言われますが、新潟市周辺の森ではあまり聞く機会がありません。

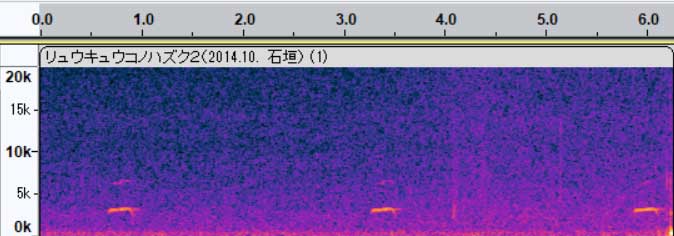

リュウキュウコノハズク

録音環境:石垣島

特徴:本州のコノハズクとは別種とのことです。 「コホ、コホ」と鳴き、確かにコノハズクとは違う声です。

よくいる環境:新潟ではコノハズクはあまり聞く機会がないのですが、 リュウキュウコノハズクは奄美や沖縄に行くと高い確率で聞けます。繁殖期にかかわらず年中鳴いているせいもありますね。

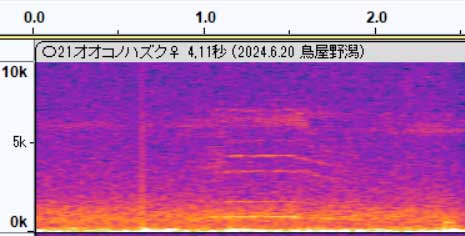

オオコノハズク

録音環境:鳥屋野潟公園

この声はさえずりではなく、地鳴きだと思われる声です。さえずりは「ホッホッホッ・・・」ととても低い声で鳴き、響かないのでなかなか聞く機会がありません。

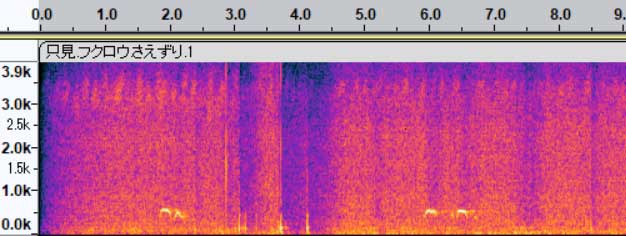

フクロウ

録音環境:ダム湖の近くの森林

特徴:「ホッホウ」と鳴きます。聞きなしは「五郎助奉公(ごろうすけ ほうこう)」です。声は低く、500Hzほどです。この声のデータはちょっと高めの声ですね。

低い、かつあまり響かない声なので、声紋を見るときは注意です。騒音の周波数とかぶってあまり見えないので、フクロウに限っては声紋ではなく耳で聞いた方が確実です。よくいる環境:よく鳴くためか、意外と個体数が多いように感じます。山に行くと高い確率で聞くことができ、道路沿いでも見ることができます。いるところには一定間隔で聞けます。

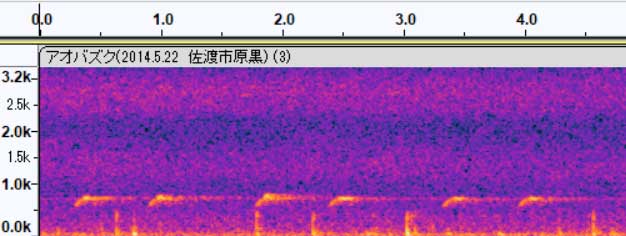

アオバズク

録音環境:佐渡島 社寺林

特徴:夜に「ホ、ホー」という声が聞こえます。フクロウの中では比較的声が大きく高いので、鳴いていれば気が付きやすいです。

よくいる環境:フクロウやトラフズクなどに比べると圧倒的に聞く機会が少ないです。山まで行かなくても、神社やお寺があれば平地でも聞けるチャンスがあります。このデータも山奥ではなく、田んぼの近くにある神社で録りました。

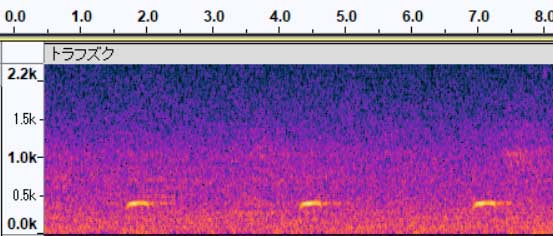

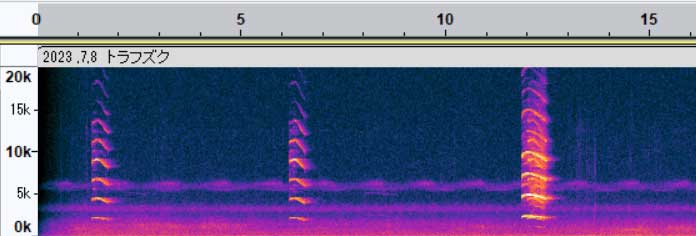

レア度: ★★★トラフズク

録音環境:新潟市東区の街中

特徴:「ホー、ホー」と鳴きますが、0.4Kほどの高さのためあまり響かず、聞こえにくいようです。トラフズクの成鳥はそもそもあまり鳴かないそうです。

よくいる環境:トラフズクは新潟の田舎の集落には比較的多くすんでいると思われます。学校から近い鳥屋野潟公園でも学生からの目撃情報があります。

レア度: ★★★トラフズ巣立ち雛

録音環境:平野部集落の屋敷林

トラフズクは親のさえずりより、圧倒的にこの巣立ち雛の声を聞く機会が多いです。夜家にいても「キーキー」という高い声が聞こえます。また、夜に屋根裏から声がしてうるさい、という相談があるとたいていこのトラフズクのヒナの場合が多いです。

レア度: ★★★

カワセミ科

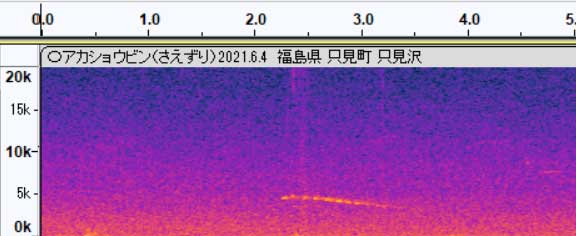

アカショウビン

録音環境:森林(落葉広葉樹)

特徴:「キョロロロ・・・」と独特の声で鳴き、ほかに間違える鳴き声もいないです。

よくいる環境:新潟では森に行くとかなりの頻度で聞くことができます。絶対聞けるウグイス、キビタキ>クロツグミ、オオルリ>アカショウビン>サンコウチョウ>50%の確率といった感じです。

ただ、こんなに声が聞こえて赤くて目立つのに、なぜかなかなか見れない鳥です。

※この録音データは無音の部分をカットしてさえずりの間隔を短くしています。

リュウキュウアカショウビン

録音環境:沖縄本島 やんばるの森近く

特徴:よ本州のアカショウビンより短く、低い(濁った?)声に聞こえます。尻下がり具合も強いです。

よくいる環境:奄美以南で繁殖するアカショウビンの亜種です。本州のアカショウビンよりも色が濃く紫が強いようです。夏鳥なのもあって、なかなか見る機会がありません。

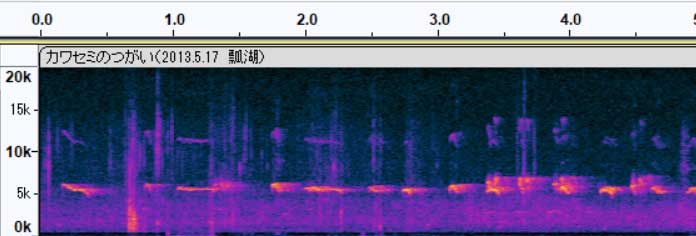

カワセミ つがい

録音環境:瓢湖

特徴:「チリリ」、「チッツー」と甲高い声で鳴きます。水辺でこのような声が聞こえればカワセミの確立が高いです。

よくいる環境:清流に住んでいるイメージを持っている人が多いですが、都市部でも水辺があればたいていすんでいます。

ブッポウソウ科

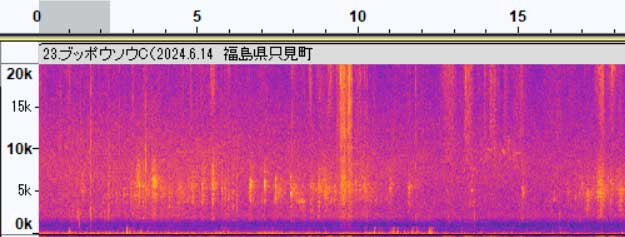

ブッポウソウ

録音環境:ブナ林

特徴:「ゲッゲッ」と濁った独特な声で鳴きます。こちらのデータ録音時は2羽いたのでつがいだと思われます。

よくいる環境:新潟県周辺ではかなり調査と保護活動が行われていて、どの町に何つがいいるかが調べられています。ブナ林に多いのかな、と思います。実習の活動範囲ではなかなか出会えない鳥ですね。

キツツキ科

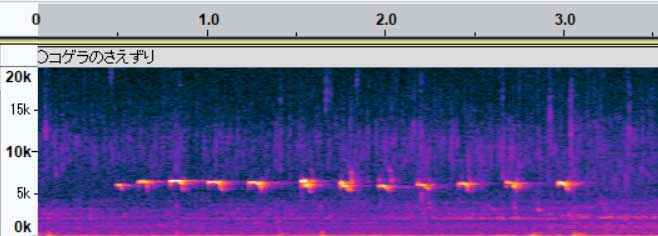

コゲラ さえずり

録音環境:山のふもとの森林

特徴:さえずり、というより繁殖期に出すことはこのように「キッキッ」と鋭い声を出します。そのあと、次の「ギー」という地鳴きを出すことが多いです。

よくいる環境:コゲラは最もよく観察されるキツツキです。公園や里山、河川敷に生息しています。

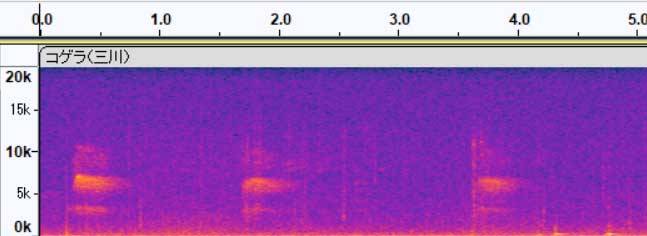

コゲラ 地鳴き

「ギーギー」 という声で鳴きます。結構頻繁に鳴くので、コゲラを探すときはこの声で気が付くことが多いです。

鳥は種類によって警戒心の強さがありますが、コゲラはあまり警戒心がなく、こちらをあまり気にせず活動しているように見えます。

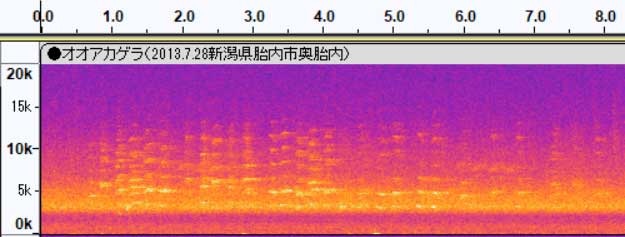

レア度: ★オオアカゲラ

録音環境:山奥の森林

特徴:「ケッケッケ」という声で鳴きます。声だけでは他の大型キツツキとの聞き分けは難しいので姿を見るのが確実です。

よくいる環境:アカゲラやアオゲラは市街地の公園や河川敷にも生息していますが、オオアカゲラは山地、それも自然度が高めの森に生息しています。個体数も多くないため、出会える機会は少ないです。

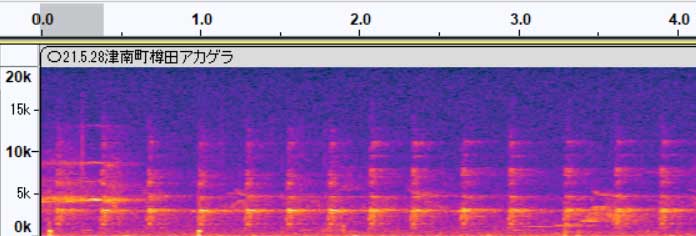

レア度: ★★★アカゲラ

「ケッケッケ」という声で鳴きます。この声だけだとアカゲラかアオゲラかは判別ができないので、姿を見るのが確実です。

コゲラと同じく自然公園や河川敷、里山、森林に生息していますが、コゲラより見ることは少ないです。木を叩く「コツコツ」という音やドラミングは体が大きい分、コゲラに比べ音が大きいため、これだけでアカゲラかアオゲラが近くにいることがわかります。

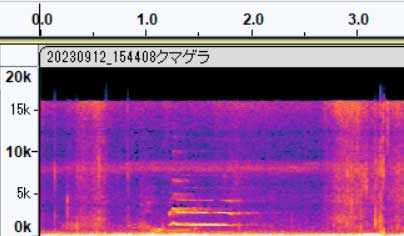

レア度: ★★クマゲラ

録音環境:北海道 里山の森林

特徴:「ケーン」というように聞こえます。アケガラ、アオゲラで慣れているとキツツキ系の声に聞こえないですね。 また、「キョキョキョキョ・・・」という声も出します。最初はこの声で気が付きました。

よくいる環境:クマゲラは北海道と東北の一部に生息するキツツキです。新潟では見ることができません。このデータは北海道で録音しました。後ろで飛行機の音や雑音がひどかったので調整してあります。

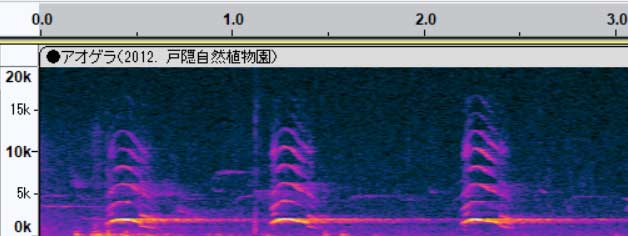

レア度: ★★★★★(北海道、青森、秋田)アオゲラ 繁殖期の声

特徴:「ピュー、ピュー」と口笛のような力強い声で鳴きます。 アオゲラかアカゲラかで聞き分けるときはこの声を聞くのが確実です。

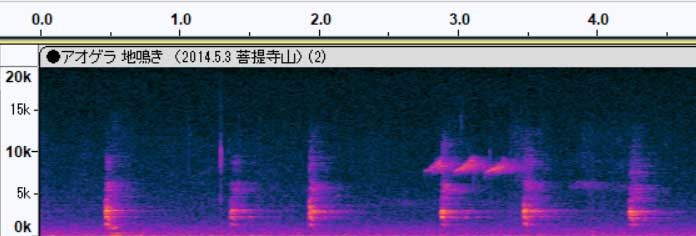

アオゲラ 地鳴き

特徴:「ケッケッケ」という声はアカゲラとよく似ていて聞き分けがとても難しいです。やはり姿を確認するか、上のピューピューという声を聞くのが正確になります。

よくいる環境:アオゲラとアカゲラは生息環境がかぶっているので判断するときは必ず姿を確認するといいです。民家や公園、河川敷などの平野はアオゲラの方が多い感じがします。アカゲラはやや山よりかなと思います。でもどちらもいるので注意です。

レア度: ★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| ゴジュウカラ: | 「ピョー、ピョー」とアオゲラの繁殖期の声と似ています。ゴジュウカラの方が柔らかい声がします。また、ゴジュウカラは標高がやや高い森に生息していますので、この辺りでは平野で見ることはあまりありません。 |

ハヤブサ科

チョウゲンボウ

録音環境:田んぼに隣接した倉庫

特徴:ハヤブサの仲間は「キィー、キィー、キィー」という高い声を出します。この声は、オスのチョウゲンボウを観察していたら、別の場所(建物)にいたメスが鳴いていた時の声です。オスが食事をしていて、メスが呼んでいるようでした。

よくいる環境:チョウゲンボウはこの辺りでは一番よく観察できるハヤブサです。草原・河川敷・農耕地に生息していて、田んぼで見る機会が多いです。田んぼに隣接している農業用倉庫で繁殖しているのを見かます。

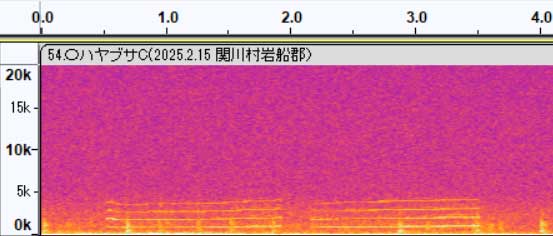

ハヤブサ

特徴:「キーキー」と金属的な声で鳴きますが、ハヤブサ自身あまり鳴きません。チョウゲンボウの次によく観察できるハヤブサ科です。

よくいる環境:水鳥をよく狩るため。水辺に行くと観察できます。

サンショウクイ科

サンショウクイ

録音環境:森に囲まれたキャンプ場

特徴:「ヒリヒリ」と単純な声を繰り返します。少しずつ声が高くなるのもポイントです。サンショウを食べて渋いという意味で鳴いていると言われますが、実際はサンショウは食べないそうです。

よくいる環境:環境省レッドリストで絶滅危惧II類に指定されていますが、新潟ではよく観察できます。開けた森や林縁で見かけることが多いです。

レア度: ★★

カササギビタキ科

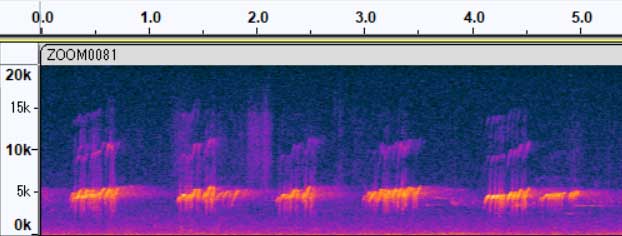

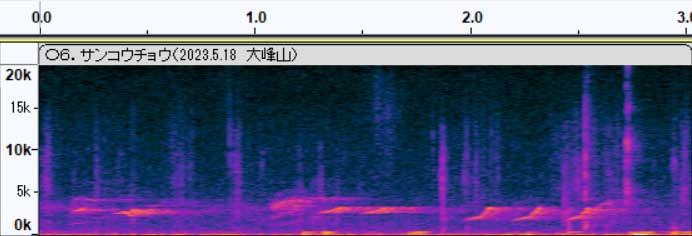

サンコウチョウ

録音環境:低山の森林(川辺の近くのスギ林)

特徴:「ツキ(月)ヒ(日)ホシ(星)ホイホイホイ」と鳴くことで有名です。似ている声もありません。慣れると地鳴きの「ギィ」という声で気が付くことが多いです。

よくいる環境:それほど珍しくはなく、沢沿いのスギ林に行くとたいてい聞けます。声はしますがなかなか姿が見られません。

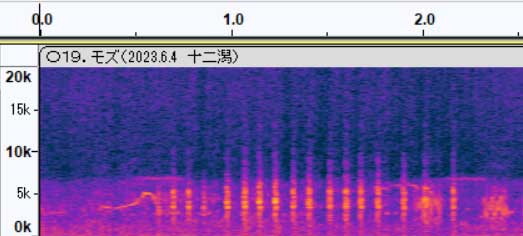

モズ科

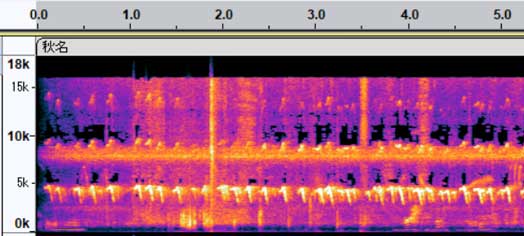

モズ 高鳴き

録音環境:潟沿いの林

特徴:モズは秋に鳴く「高鳴き」が有名ですね。この時期になわばり宣言をするそうです。音源は大人しめですが、もっと激しく「キィキィ」と鳴くことが多いです。

また、モズは鳴きまねがとても上手なことも有名です。鳴きまねのレパートリーが多い方がモテるらしいです。こちらの声はオオヨシキリのまねだと思うのですがどうでしょう?

よくいる環境:平地の広い範囲に生息していますが、1800mの高山でも見れます。目立つ場所に止まっているので見つけやすいです。

レア度: ★

カラス科

カケス

録音環境:山のふもとの森林

特徴:「ジャージャー」と、かなり濁った声を出します。 カラスの仲間ですが、カラスよりかなり濁った声なので聞き分けることは難しくありません。ただし鳴き真似の達人で他の鳥と惑わされることがあります。

声とは反対に?姿はかなか美しいです。アイスブルーの瞳、青と白、黒のグラデーションの羽を持っています。

よくいる環境:珍しい鳥ではないのですが、なかなか姿を見せてくれません。山のふもとの里山で見かます。

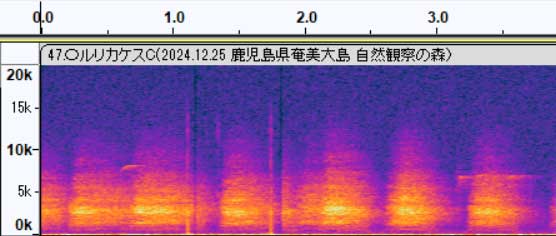

レア度: ★★ルリカケス

録音環境:奄美大島 自然観察の森(原生林)

特徴:カケスに似たジャージャー声ですが、カケスよりカラスに近い声かな?と思います。結構騒がしく鳴いていました。

よくいる環境:ルリカケスは奄美群島のみの生息する固有種で、特別天然記念物です。姿が美しく、奄美に来たら一度は見たい鳥です。保護の成果もあり、意外と個体数は多く、運が良ければ道路沿いの電線に止まっている個体も観察できます。

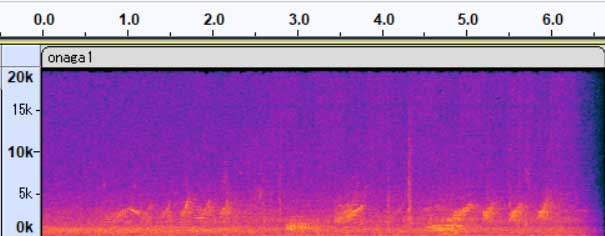

レア度: ★★★★★(奄美群島のみ)オナガ

録音環境:鳥屋野潟公園 桜並木

特徴:「ゲーイ、ゲイゲイ」と特徴的な鳴き方をします。最初「ゲーイ」と伸ばす事が多いです。カラス科らしい濁った声を出しますが、ハシボソやハシブトと比べると野太さがなく軽い感じなのと、鳴き方が特徴的なのであまり間違えることはありません。

よくいる環境:森にも平地にもいます。新潟では珍しくない鳥ですが、西日本から来る人に珍しがれます。 向こうではややレアな鳥のようですね。名前の通り尾が長く、黒い帽子、水色の羽となかなかおしゃれな姿なので通常のカラスより人気です。

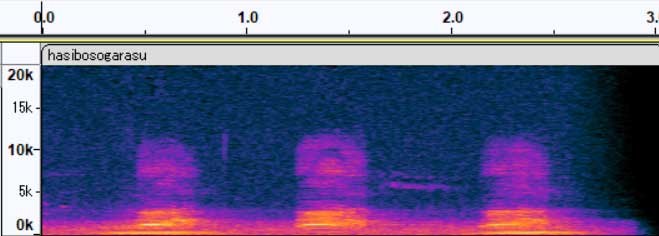

レア度: ★★ハシボソガラス

録音環境:鳥屋野潟公園

特徴:よく聞くカラスの声ですが、聞き比べると違います。ハシボソガラスは「ガァ、ガァ」と濁ります。ハシブトガラスは「カァ、カァ」と濁りません。ただしハシボソガラスも色々な声を出すため、確実なのは姿を確認することです。

※後ろで鳴いているのはウシガエルです。

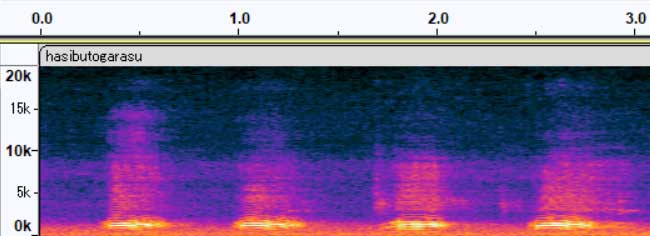

レア度: ★ハシブトガラス

録音環境:鳥屋野潟公園

特徴:ハシブトガラスはハシボソガラスに比べると「カァ、カァ」と澄んだ声です。声紋を見ると周波数が低い位置で線状になっています。ハシボソガラスの声紋を見るとこの線がもっと薄くて広がっています。声紋はくっきりした線だと澄んでいて、はっきりとした線がなく、上下に広がっていると濁った声になるため、ハシブトとハシボソの特徴がよく分かります。

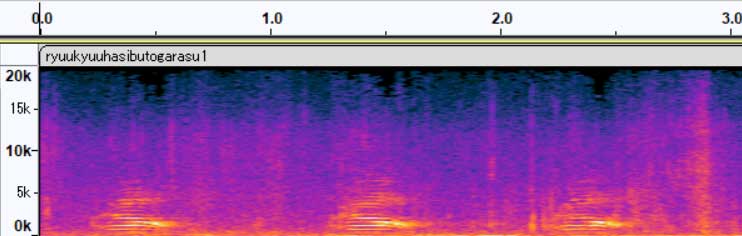

レア度: ★リュウキュウハシブトガラス

録音環境:奄美大島 金作原(原生林)

特徴:データは奄美大島で録音したものです。本土のハシブトに比べると少し声に丸みがあるかな?と思います。

よくいる環境:リュウキュウハシブトガラスは奄美大島や沖縄本島などに生息しているハシブトガラスの亜種です。ハシブトガラスに比べると少し小さいです。おでこのでっぱりも控えめで一見ハシボソガラスのように見えます。

ただし奄美以南にはハシボソガラスは分布していないようなので、出会うカラスはすべてハシブトガラスだそうです。

民家近くにいたリュウキュウハシブトガラス。やはり嘴が太いですね。

レア度: ★★★★★ 奄美大島、沖縄本島など

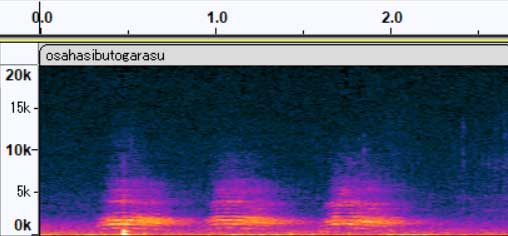

オサハシブトガラス

録音環境:西表島 民家裏

特徴:オサハシブトガラスは八重山諸島に生息しているハシブトガラスの亜種です。本土のハシブトガラスに比べると体が2周り位小さく、ごつさもないため、かわいらしく見えました。

声は本土のハシブトガラスに比べると高いように聞こえます。

警戒心が薄いオサハシブトガラス。かわいらしい体系。

レア度: ★★★★★ 八重山諸島のみ

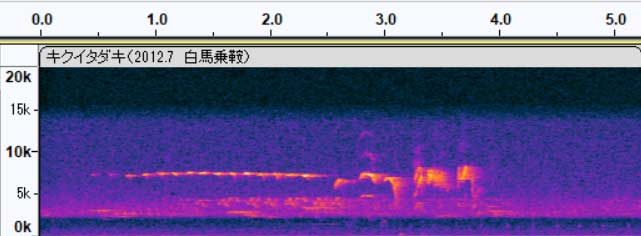

キクイタダキ科

キクイタダキ

録音環境:栂池湿原周辺の林(標高1800m)

特徴:金属的な高い声で、さえずりには前奏が入ります。 高い音は聞き取りにくく、音量もそこまでないので、よく聞かないと聞き逃してしまいます。

よくいる環境:夏は亜高山帯の針葉樹林で繁殖しています。ですので、さえずりを聞くのはもっぱら高山実習です。 越冬期になると平地に降りてくるので、公園でも観察できます。カラ混群れに交じっていることが多いですね。そして松の木で見ることが多いです。

レア度: ★★★

シジュウカラ科

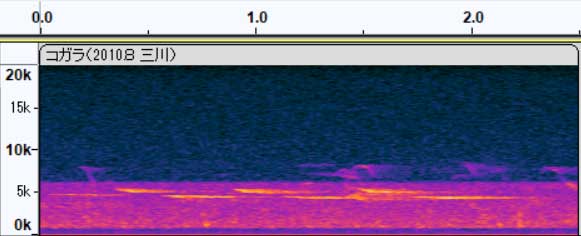

コガラ

録音環境:山のふもとの森林

特徴:「ツピーツピー」とゆったりとした美しい声で鳴きます。シジュウカラよりも高く、ゆっくりで少し力が抜けたようなさえずりです。

よくいる環境:平地よりは森の奥や標高500m付近の森林で観察できます。カラ類の中で一番観察しにくく、さえずりもあまり聞くことがありません。

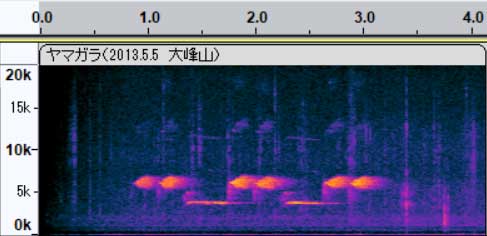

レア度: ★★★ヤマガラ

録音環境:低山の森林

特徴:ヤマガラはカラ類の中では一番聞き分けがしやすいです。「ツツピーー」と最後を伸ばすのがポイントです。また、声が少し濁っているのもポイントで、「ツツ」の部分の波形(6Khzくらいの高さ)の幅が広くなっています。(澄んでいる声ほど波形は線状になります)

よくいる環境:平地の樹林や森林などで観察できます。シジュウカラと同じくらいよく見られますS。カラ類の中では体が一番大きく、オレンジ色(赤茶)なので見わけもしやすいです。

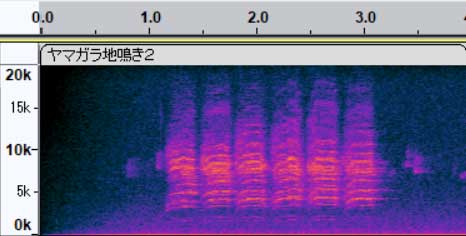

レア度: ★ヤマガラ地鳴き

ヤマガラの地鳴きは分かりやすいので、カラ類の地鳴きを覚えたいなら最初に覚えやすい地鳴きです。「ニーニーニー」(ニに濁点)や「ジージージー」という声で鳴きます。

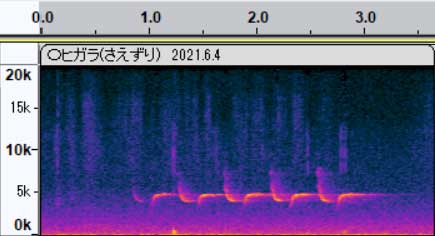

レア度: ★ヒガラ

録音環境:低山の森林

特徴:カラ類の中で最もテンポが速く鳴きます。 シジュウカラより高くて繊細な声で「ヒツピヒツピ」と、2音か3音で鳴きます。

よくいる環境:針葉樹に好んで生息しています。標高が高くなるにつれ聞く機会が増えます。シジュウカラよりは遭遇率は低いですが、コガラよりは多いです。シジュウカラ科の中では一番小さいです。

レア度: ★★シジュウカラ

録音環境:低山の森林

特徴:「ツピツピ」と明るく朗らかに鳴きます。シジュウカラ科はみんな声が似ていますが、この一番よく聞けるシジュウカラの声を基本として、「シジュウカラより早い・遅い」や、「高い・低い」などを比較していくのがよいと思います。

シジュウカラは「ツピツピ」を基本としますが、「ヒツピヒツピ」などと3音で鳴いたりするので、声質とスピードがポイントになってきます。

よくいる環境:平地から森林まで広い環境で見られます。カラ類は特に非繁殖期に小群で行動することが多く、1羽見つけると他のカラ類も見つけることができます。

※最初の1秒はキバシリの声

レア度: ★カラ類の聞き分け方

声の高さ:コガラ ≧ ヒガラ >シジュウカラ >ヤマガラ 低い

スピード:ヒガラ > シジュウカラ >ヤマガラ > コガラ ゆったり

力強さ:シジュウカラ >ヤマガラ > ヒガラ >コガラ 弱い

透明感:ヒガラ ≒ コガラ >シジュウカラ >ヤマガラ 濁っている

<聞き分けメモ>

シジュウカラ:スタンダードな声。元気。力強い。

コガラ:癒し系。他のさえずりにかき消されそう。

ヒガラ:せわしない。ちょっと寂しそう。

ヤマガラ:少し濁っている。最後伸ばすのがポイント。

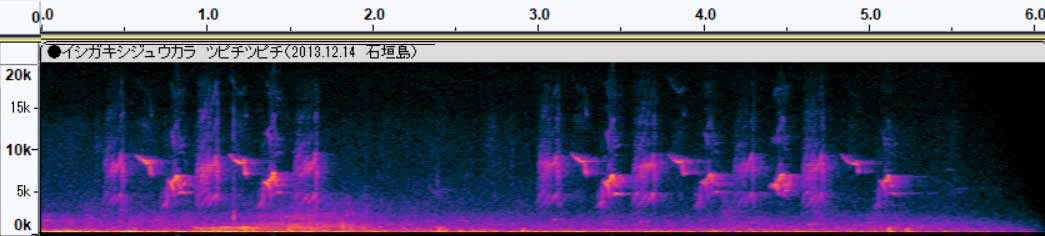

イシガキシジュウカラ

録音環境:村の電線

特徴:本土のシジュウカラよりだいぶ濁ったような声ですね。石垣島で録音した亜種イシガキシジュウカラです。グロージャーの法則にしたがい、体色が濃くて胸のネクタイも太かったです。

ネクタイが極太!石垣島で撮影。

ヒバリ科

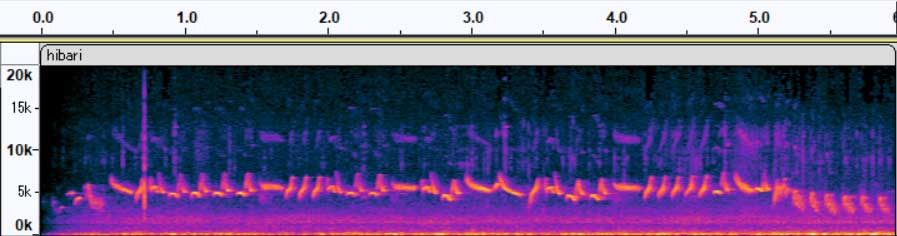

ヒバリ

録音環境:春の農耕地

特徴:飛びながら「ピリリリリリ…チチチチチ…」と 細かい音を連続でさえずりますが、地上でもさえずるようですね。

よくいる環境:畑や草原などの開けた空間でさえずっているので見つけやすいです。また夏鳥が来る前の3月からさえずっているので目立ちます。6、7月くらいになると幼鳥も多く目にできます。

どちらかというとさえずりより姿の識別の方が難しく、冠羽を寝かせているとタヒバリと見間違えることがあります。

レア度: ★★

ツバメ科

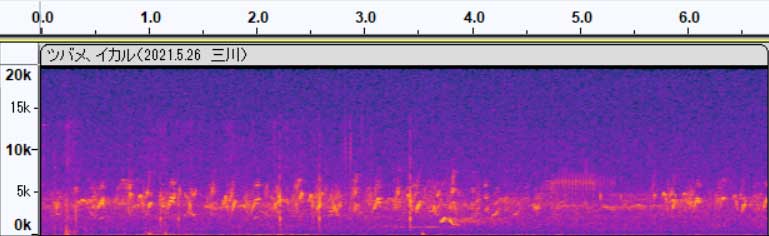

ツバメ

録音環境:山のふもとの建物

特徴:キッキッという鋭い声が入り、複雑な言い回しをします。聞きなしは「土食って虫食ってしぶーい」 です。声紋は4.5秒くらいからが「しぶーい」の部分です。

よくいる環境:日本では夏鳥です。人が暮らしている場所でしか営巣しないと言われ、建造物に巣を作っています。子育て上手なツバメは春夏で2回子育てをします。

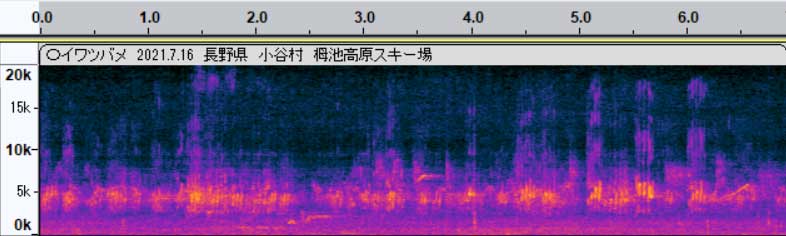

レア度: ★イワツバメ

録音環境:スキー場のリフト乗り場付近(標高800m)

特徴:ツバメのような「キッ」という鋭い声はあまり入っておらず、「ビュル」という声が多く入ります。これは飛んでいるイワツバメの声を録音しました。

よくいる環境:イワツバメは本来崖に営巣するそうですが、コンクリートでできた橋の下に集団で巣を作っているのをよく見かけるようになりました。たまに街中のバイパスの下でも巣を見かけます。

レア度: ★★

ヒヨドリ科

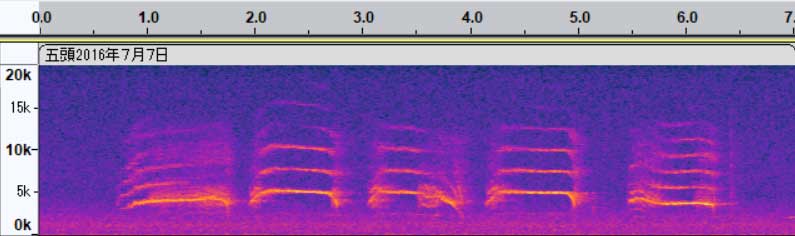

ヒヨドリ

録音環境:山のふもとの森林

特徴:名前の通り「ヒーヨ」と鳴きますが、意外と鳴き声のパターンが多いです。力強く鳴くので、他の鳥の声がかき消されることもあります。

よくいる環境:適応力が高く、どこにでも生息しています。人の住む環境にとても適応しています。

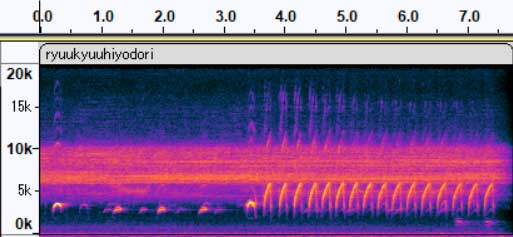

レア度: ★リュウキュウヒヨドリ

録音環境:沖縄本当 やんばるの森近く

特徴:沖縄諸島・宮古諸島に生息しているヒヨドリの亜種です。最初の「ヒ、ヒ、ヒ」がウソの声の声に似ています。「ヒーヨ」の部分は本州のヒヨドリと変わらないか、少し濁っているように聞こえます

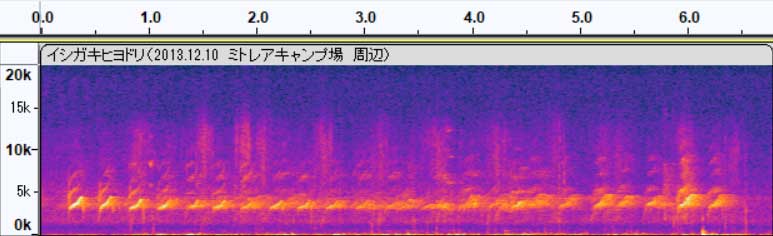

レア度: ★★★★★(奄美以南〜八重山)イシガキヒヨドリ

録音環境:西表島 キャンプ場

特徴:西表島で録音したヒヨドリです。声は本土のヒヨドリとそんなに違いがないように感じます。見かけは本土のヒヨドリよりイシガキヒヨドリ の方がだいぶ濃く、赤茶の色が目立ます。

西表島で撮影。お腹がが赤い!

ウグイス科

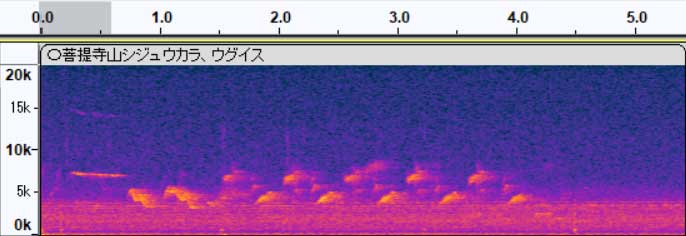

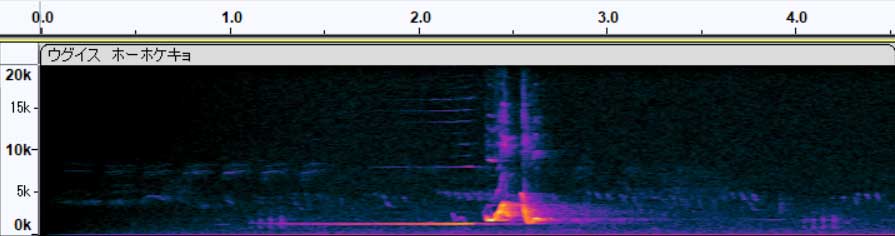

ウグイスさえずり

録音環境:山のふもとの森林

特徴:鳥に詳しくなくとも、ウグイスの声は知っているという人が多いくらい、有名な鳴き声です。「ホーホケキョ」 が「法、法華経」という聞きなしだというのも有名です。

よくいる環境:ウグイスの声はどこにいっても聞くことができ、平野から亜高山まで幅広く生息しているのが分かります。藪を好みますが、藪の中の木に止まっているイメージです。てっぺんではなく、途中に止まっていてなかなか見つけにくいです。

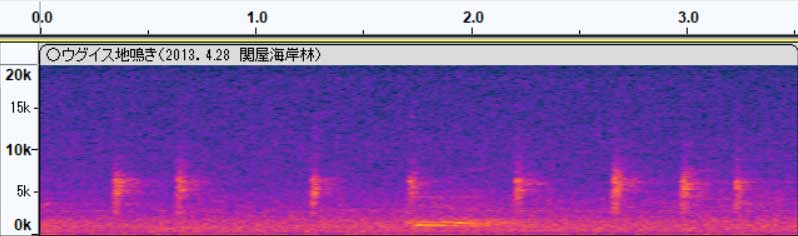

レア度: ★ウグイス地鳴き

特徴:地鳴きというのはは分かりにくいものですが、ウグイスの地鳴きはよく聞く機会があるので覚えたいですね。 冬の時期に藪から「ジッ、ジッ」という声が聞こえたらウグイスの可能性が高いです。相変わらずなかなか姿は見えません。

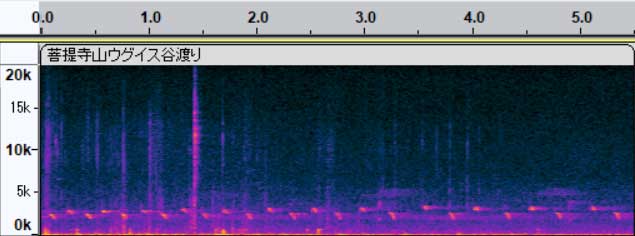

レア度: ★ウグイス谷渡り

特徴:ウグイスのさえずりは有名ですが、意外とこの谷渡りは知らない人が多いようです。この声は警戒音と言われています。「ホーホケキョ」の「ケキョ」をずっと繰り返すようなイメージです。

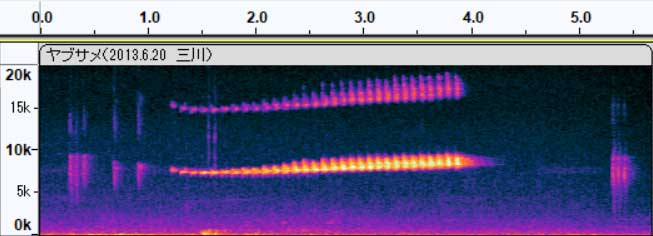

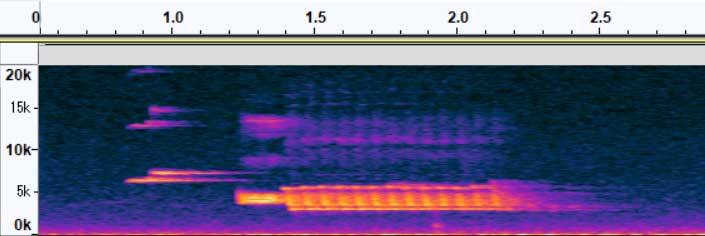

レア度: ★ヤブサメさえずり

録音環境:山のふもとの森林(沢沿い)

特徴:日本で聞ける鳥では最も高い声でさえずる鳥ではないでしょうか。「シリシリシリシリ・・・」と高い声で鳴き、声紋を見ると7Khzと15Khzの2重和音になっています。また、最初の声は小さくてだんだん大きく、高くなっているのが分かります。

よくいる環境:ヤブサメは新潟では夏鳥です。藪にいるのでなかなか姿は見えません。ウグイスよりも山に近い環境にすんでいて、ウグイスよりも低い場所(木の下の方)にいます。

聞き間違える鳥はいませんが、最初は虫だと思い気が付かないことが多いようです。

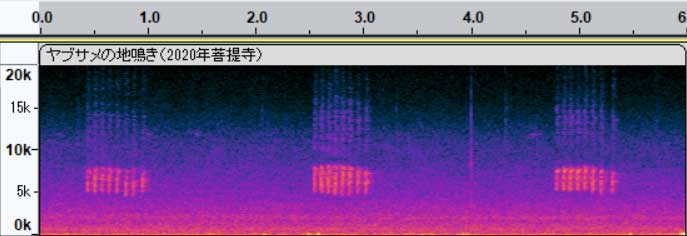

レア度: ★★ヤブサメ地鳴き

特徴:「ジジジ・・・」と早口で鳴きます。 地鳴で地味でなかなか難しいですが、地鳴きの後にさえずりが聞けたら確実ですね。また、地鳴きが聞こえる位置も大事です。木の上の方なのか、下の藪の中からなのかで絞ることもできます。

レア度: ★★

エナガ科

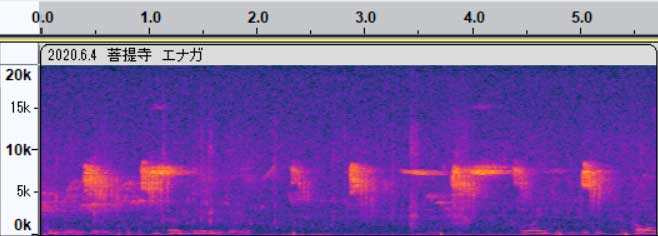

エナガ

録音環境:低山の疎林

特徴:「ツィー」という高い声に、「ジュルルル」と鎖がすれるような声が入るのが特徴です。声がすれば比較的見つけやすく、観察しやすいかわいい小鳥です。 尾が長いのも特徴です。

よくいる環境:日本では留鳥で平地から森林まで広い環境で見られるようですが、シジュウカラに比べるとはるかに遭遇率が低いです。個体数が少ないのでしょうか?

レア度: ★★

ムシクイ科

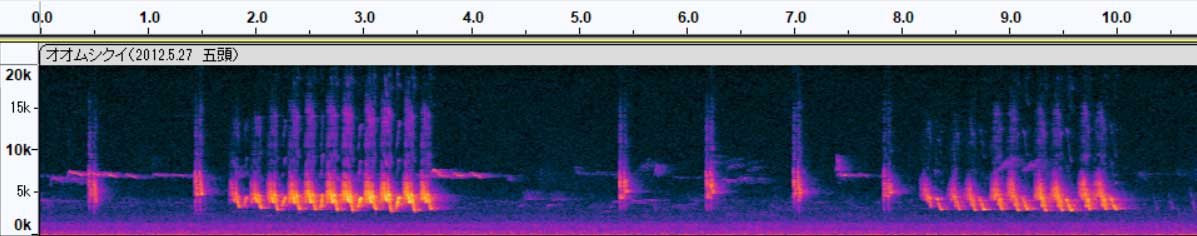

オオムシクイ

録音環境:山のふもとの森林

特徴:「ジジロ、ジジロ」と合間に「ジッ」という声が入るのが特徴です。渡りの時期に林や自然公園よく聞けます。

よくいる環境:北海道で繁殖するため、渡りの時期に平野部で聞けます。山奥より、平地のほど多いと思います。街中でも木が少し茂っていれば鳴いている時もあります。

以前はメボソムシクイの一種とされていたのですが、現在はオオムシクイに独立しました。 以前録音したメボソムシクイのデータを聞き直してみたら、ほとんどがオオムシクイということが分かりました。

レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| メボソムシクイ: | 非常に似ていますが、聞き比べると確かに違いがあることが分かります。 メボソムシクイは「ゼニトリゼニトリ」とオオムシクイより高い、鈴のような声で鳴きます。オオムシクイの方が太い声でしっかりとした声で鳴きます。 |

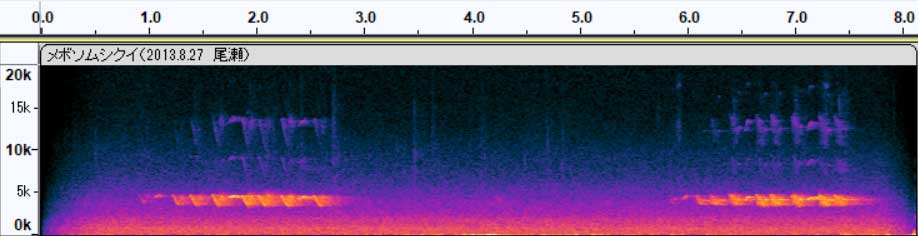

メボソムシクイ

録音環境:栂池自然園周辺(標高1800m)

特徴:「ゼニトリゼニトリ(銭取り)」と鳴きます。 オオムシクイに似ていますが、オオムシクイより高い声で、か細く寂し気な声で鳴きます。

よくいる環境:亜高山帯の森林で繁殖を行うため、この声を聴くのはもっぱら高山実習先です。渡りの時期に聞いたことがないので、鳴かないのかもしれません。

レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオムシクイ: | メボソムシクイは亜高山帯で繁殖しさえずります。オオムシクイは北海道で繁殖し、新潟では渡りの時期で平野部でさえずります。ほぼ環境で絞り込みができそうですね。 |

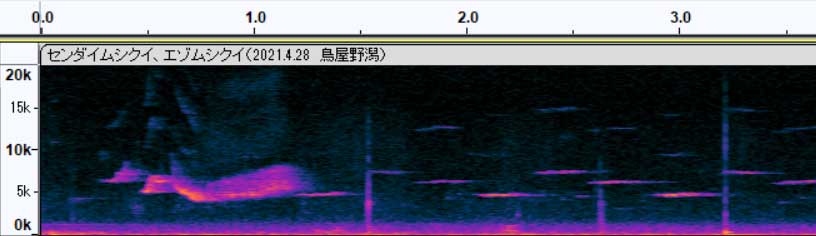

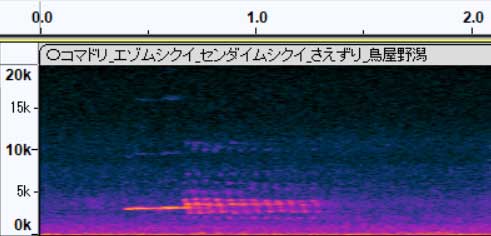

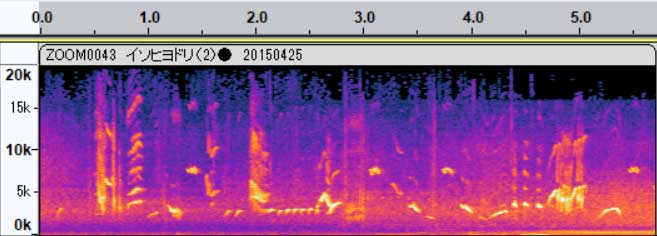

エゾムシクイとセンダイムシクイ

録音環境:鳥屋野潟公園の疎林

特徴:前半がセンダイムシクイで「チヨ チヨ ビィー」が「焼酎いっぱいグィー」に聞こえる=聞きなしでさえずります。最初は早口でつぶやき、グィーは結構長めに鳴くので分かりやすいです。

後半はエゾムシクイで聞きなしは「日月、日月」。神秘的で高い声、少しキンキンするような声でさえずります。エゾムシクイの声が聞けたときはなんとなくラッキーな気分になります。

よくいる環境:どちらも渡りの時期、平地の疎林でよく聞けます。その後はエゾムシクイは山地帯~亜高山で繁殖するため、渡りの時期を過ぎると聞けなくなります。

センダイムシクイは低山〜山地で繁殖しますが、5月、6月を過ぎるとさえずりはあまり聞けなくなります。

センダイムシクイもムシクイ類は外見はそっくりですが、鳴き声はかなり違います。ムシクイ類は外見より鳴き声で識別する方が確実です。

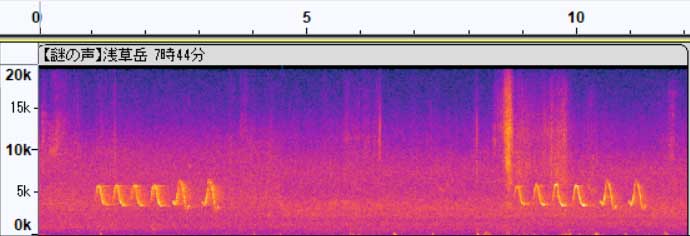

レア度: ★★センダイムシクイ(特殊)

録音環境:ブナ林の林縁(標高約750 m前後)

ずっと分からなかったこの声ですが、日本野鳥の会の方よりご協力をいただき判明しました!ありがとうございます。

特徴:この声はセンダイムシクイの声で、まれに聞かれる特殊声だそうです。色んな声を聞きましたが全く分からず、どれにも似ていないので頭を悩ませていました。センダイムシクイの「チヨチヨ」の部分がゆっくりになったようないイメージでしょうか。大変勉強になりました。

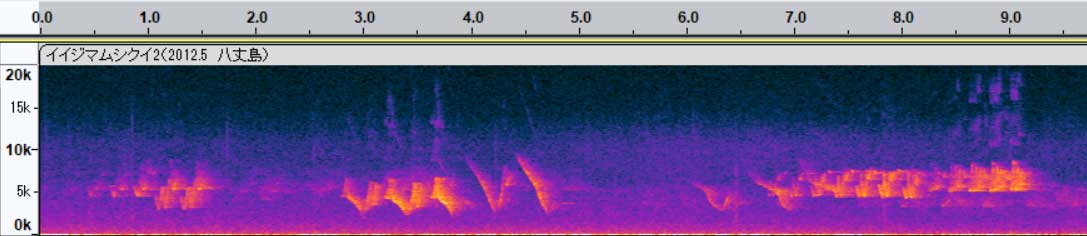

レア度: ★★★★(特殊声)イイジマムシクイ

録音環境:八丈島の林

特徴:オオムシクイやメボソムシクイを基本とするようなさえずりです。「ツイツイ・・・」と高い声と「チュピー、チュピー」としっかりした声でさえずる場合があるようです。声紋も波の形が変わります。

最初は別の種類?2個体同時に?鳴ているのかと思っていましたが、1個体のさえずりが途中から声の質が変わるのかと思います。別の個体が返す「鳴き返し」も、こだまのように同じ鳴き方を返しますね。

よくいる環境:伊豆諸島周辺で繁殖する夏鳥です。このデータは八丈島の林で録音しました。

レア度: ★★★★★(伊豆諸島周辺)

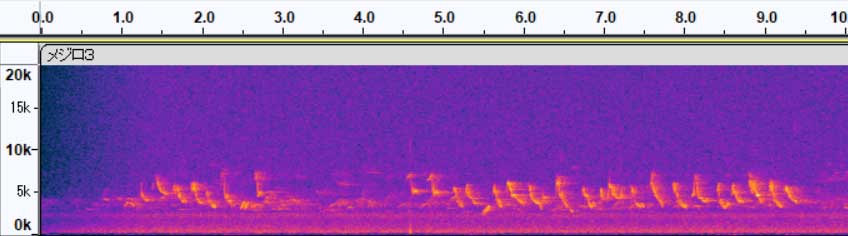

メジロ科

メジロ

録音環境:山のふもとの森林公園(水辺の河畔林)

特徴:「チュリチュリ・・・」と少し、寂し気で気弱な感じで鳴きます。

よくいる環境:平地のいろんな場所に生息しており、特に桜の時期に桜の木に集まって桜の蜜を吸います。 この時期に木の上からか細い声が複数聞こえたらメジロの可能性が高いです。

レア度: ★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| シジュウカラ: | 一見シジュウカラのようにも聞こえます。シジュウカラの方がはっきりと元気に「ツピツピ」と鳴きます。メジロの方が大人しめに「チュリチュリ・・」と鳴き、シジュウカラより複雑です。 |

センニュウ科

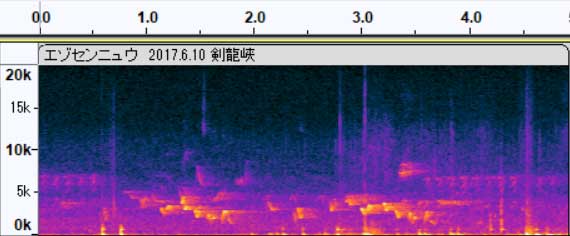

エゾセンニュウ

録音環境:山のふもとの森にある沢

特徴:聞きなしは「テッペンタケタカ」で、ホトトギスを短くしたような感じです。

よくいる環境:エゾセンニュウは北海道で夏鳥、新潟は渡りの時期にまれに観察されます。しかしあまり鳴かないうえに藪に潜んでいるので、なかなか姿を見ることができません。これまで聞いた時はいずれも水辺の近くの藪でした。

レア度: ★★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| ホトトギス: | 初めて聞いたときはホトトギスと間違えるかもしれません。ただ、ホトトギスよりも短く詰まったようなさえずりなので、ホトトギスの声を覚えていれば聞き分けはさほどは難しくありません。 |

ヨシキリ科

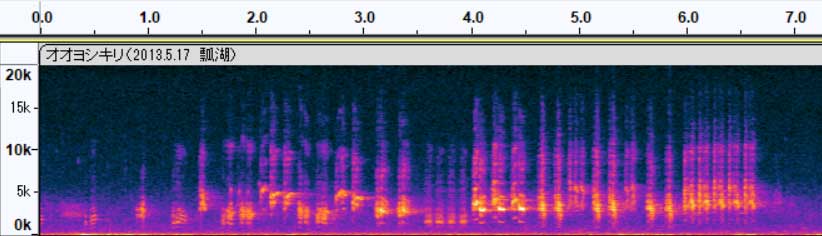

オオヨシキリ

録音環境:山のふもとの森林公園(水辺の河畔林)

特徴:大きな声で「ギョギョシ、ギョギョシ」と鳴きます。聞きなしは「仰々しい(ぎょうぎょうしい)」です。響くので、さえぎるものが鳴ければ数キロ離れていても聞こえます。

よくいる環境:ヨシ原の代表種で、ヨシ原があると必ずと言っていいほど聞くことができます。ヨシのてっぺん近くでさえずっていることが多いので、声を頼りに探すと見つけられます。

逆に鳴いていなくて冠羽(頭のぼさぼさ)をぺったんこにしていると地味で分かりにくくなります。口の中がオレンジなのが見分けのポイントの1つです。

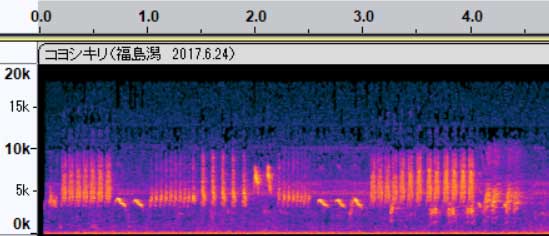

レア度: ★コヨシキリ

録音環境:福島潟のヨシ原

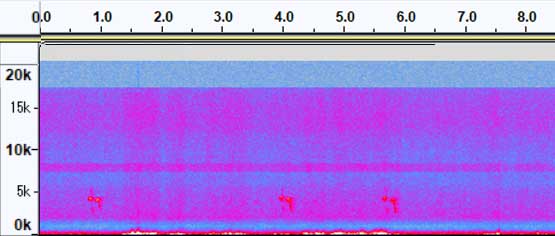

特徴:コヨシキリのさえずりはオオヨシキリに似ていますが、「ジジジジ…」「チリチリチリ…」とオオヨシキリよりも複雑な声をしていて色んな声が入ります。 声紋を比べても色々な波が入っているのが分かります。

よくいる環境:オオヨシキリに比べて生息地が局地的です。この辺りでは広いヨシ原がある環境で、オオヨシキリに混じって生息していることがあります。

北海道に行ったときは、同じような環境だと圧倒的にコヨシキリの方が多くて驚きました。

レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオヨシキリ: | オオヨシキリは少しうるさい感じがしますが、コヨシキリは少し大人しめ。さえずりもコヨシキリの方が複雑できれいです。 |

レンジャク科

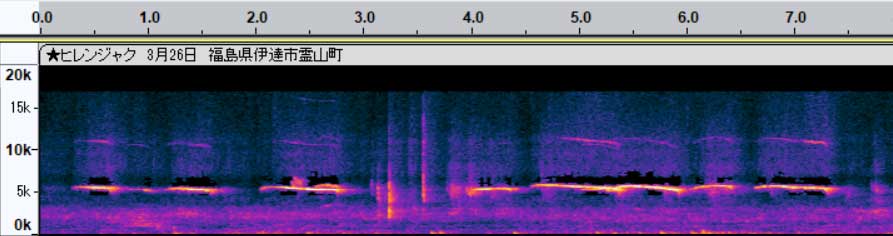

ヒレンジャク

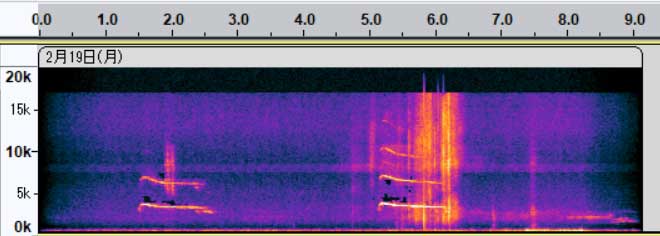

特徴:「ヒー、ヒー」というか細い声で鳴きます。このデータは福島出身の学生が地元で録ってきてくれました。

ヒレンジャクは冬鳥で、見られるときは集団で観察できます。毎年ふつうに見られる人、何年かかっても見られない人がいるようです。

レア度: ★★★

ゴジュウカラ科

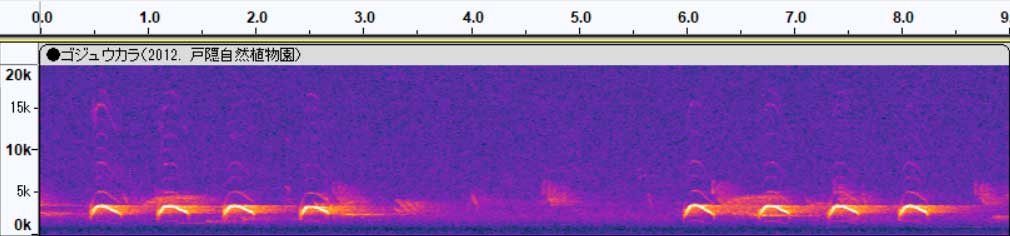

ゴジュカラ

特徴:さえずりは「ピュー、ピュー」や「フィー、フィー」のような口笛を吹くような声で鳴きます。他のサイトやyoutubeなどの動画で聞くと柔らかい感じの声ですが、この個体は力強く、アオゲラにとても似ていますね。

※これはゴジュウカラのさえずりを撮影した動画データから抜き出したものなので、確実にゴジュウカラです。

よくいる環境:実習先では出会うことは少ないです。針葉樹林にすんでいるので、針葉樹林帯が出現する標高がやや高い場所に行くと観察できます。北海道などでは針葉樹が平地にもあるので多く観察できました。

レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| アオゲラ: | アオゲラも同じような声を出します。 アオゲラの方が低く、「ピョー、ピョー」と声が抜け切るような感じで鳴きます。 |

キバシリ科

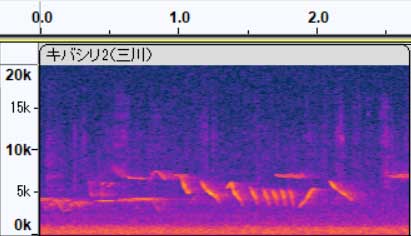

キバシリ

録音環境:山のふもとの森林

キバシリのさえずりはなかなか聞く機会がありません。さえずる期間が1月からと早く、しかも5月位までしか聞けません。夏鳥たちが渡ってきてさえずる前に聞くのが一番聞き取りやすいですね。

特徴:ミソサザイのさえずりに似ていますが短いです。図鑑にも「ミソサザイを短くしたような声」と書いてある場合があり、その通りのイメージで鳴きます。またミソサザイにようなパワフルさもあまりなく、よく聞かないと聞き逃してしまいそうです。

よくいる環境:川沿いの森林や林に生息しています。スギを登っていることが多いです。なかなか地味な鳥で開けたところに出てこず、さえずりも小さいので生息に気が付きにくい鳥です。ただ、意外と身近な場所にもいて、自然公園などでも目撃談もあります。 近くにエナガやカラ類がいることが多いです。

レア度: ★★★

ミソサザイ科

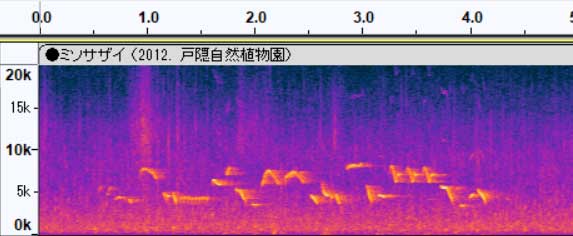

ミソサザイ

録音環境:戸隠自然公園

よくいる環境:渓流沿いの林や森にすんでいて、小川が近くにあるような山道でよく聞けます。亜高山にもすんでいて、高山実習先でもよく聞けます。

特徴:ミソサザイは小さい体の割に、とても大きく美しい声でさえずります。金属的な声で、1フレーズが4秒近くと長いのが特徴です。個体間のさえずりの違いがほとんどないので判定しやすいです。

レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオルリ: | 山で渓流沿いということで生息環境が似ていて美しい声のため、初めて聞く人はオオルリと間違えることがあります。ミソサザイは早口に鳴いて1フレーズが4秒ほどですが、オオルリは伸びやかに鳴き、1フレーズは2~3秒です。 |

| キバシリ: | キバシリはミソサザイを短くしたようなさえずりです。ただ、ミソサザイをキバシリと間違えるというより、キバシリをミソサザイと間違えることが多いです。 |

ムクドリ科

ムクドリ

録音環境:畑

大抵数羽から群れで行動しており、オレンジ色のくちばしと足がおもちゃのようで、しぐさもかわいらしいです。

よくいる環境:木が近くにある草原や農耕地でよく見られます。最近は街中にも生息しています。

特徴:「ギュルギュル」という声を出します。最近、各地で騒音問題になっており、ねぐら入りするときが非常にうるさいです。街中にも生息しているので、街路樹をねぐらにしていて夜非常にうるさいです。

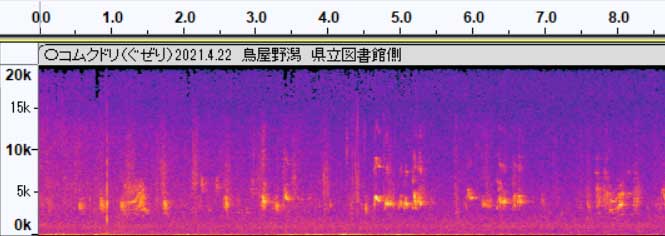

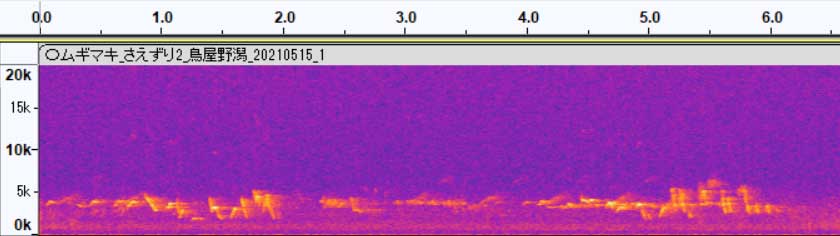

レア度: ★コムクドリ ぐぜり

録音環境:鳥屋野潟公園(落葉広葉樹)

コムクドリは白っぽい顔につぶらな瞳、赤茶色のほっぺ、青緑色に反射する羽を持っているきれいな鳥です。

特徴:ムクドリと声が似ているのですが、コムクドリの方が色んな声を出して、たまにきれいな声も入ります。ぐぜりとさえずりの違いは少し難しいですね。

よくいる環境:森というより河畔林や海岸林などの林で多く見られます。ムクドリよりは見る機会が少ないです。

レア度: ★★

ツグミ科

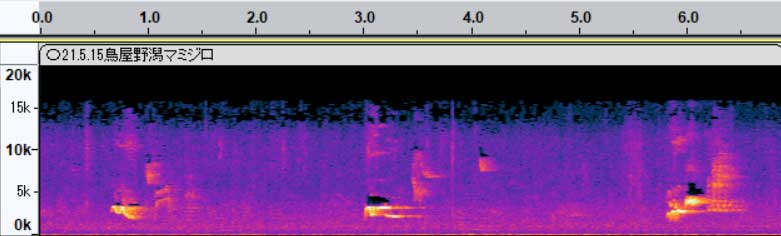

マミジロ さえずり

録音環境:鳥屋野潟公園(落葉樹)

マミジロは北海道と本州中部以北の標高が高い場所で繁殖します。もともと数が少ないのか、新潟市近郊では珍しく、春と秋の渡りの時期しか見ることができません。

特徴:さえずりはクロツグミに似た「キョロ、ツィー」という声ですが、クロツグミよりかなり短く詰まった感じです。

よくいる環境:見れる時期には自然公園や庭先などに現れることがあります。見れたらラッキーな鳥です。

| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| クロツグミ: | 声質は似ていますが、クロツグミの方が1フレーズが長く、バリエーションも多いです。 |

| アカハラ: | 声質や鳴き方がさらに似ています。アカハラの方が抑揚がなくさみしげに、マミジロの方が元気に聞こえます。1フレーズの長さもアカハラは「キョロンキョロン」と2音続くことが多いのですが、マミジロは「キョロ、ツィー」と1音が多いです。 |

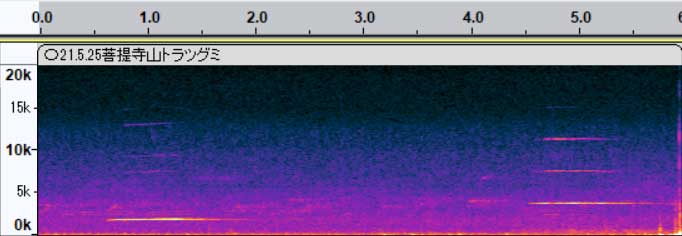

トラツグミ

録音環境:薄暗い森林

※声紋を比べやすいように空白をカットしてあります。

夜行性の鳥で主に夜の森でさえずります。夜の真っ暗な森で響いているとちょっと不気味です。夕方や午前中でも聞くことがあります。

特徴:「ヒー」という声を、低い音(2kHz)と高い音(4kHz)で繰り返す不思議な鳴き声です。他に似ているさえずりがないので間違えないと思います。

よくいる環境:あまり知られていない鳥ではありますが、山に行くと結構鳴いています。スギ林などの暗い環境によくいます。冬になると都市部の公園でも見られます。

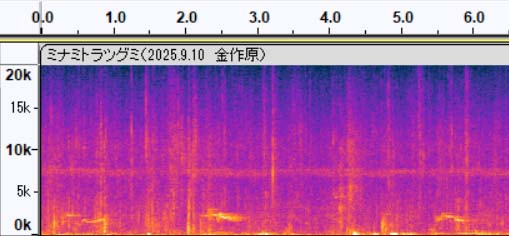

レア度: ★★★オオトラツグミ

録音環境:奄美大島の金作原原生林

奄美大島のトラツグミは、以前は「トラツグミの亜種」オオトラツグミとされていましたが、別種である「ミナミトラツグミの亜種」オオトラツグミと分類されました。独立種とする説もあるそうです。

特徴:マミジロの声に似ているとされますが、そもそもマミジロの声を聞くことがないため、最初聞いた時はアカハラの声に似ているなと思いました。トラツグミの声とは全く違いますね。

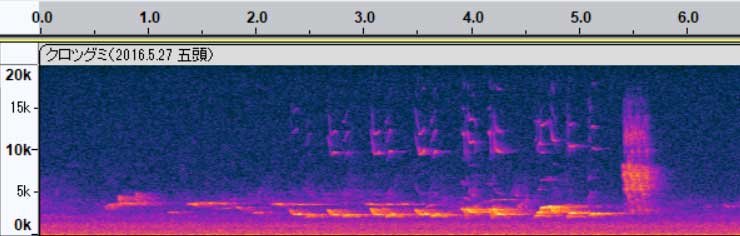

アカハラは奄美大島では冬鳥で基本的にはさえずらないので、間違えはなさそうですね。 レア度: ★★★★★(奄美大島のみ)クロツグミ さえずり

録音環境:山のふもとの森林公園

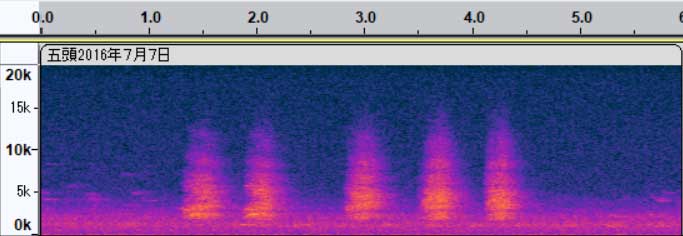

▲5秒過ぎの声紋が「トリル部」

鳴きまねをすることで有名なクロツグミ。実にさまざまなレパートリーを持っています。

特徴:少し野太い声の「キョロンキョロン」という声質がポイントで、この声質を覚えれば、さまざまな声を出していてもすぐに分かります。

前半はよく通る声で鳴く「ホイッスル部」、後半は声音が抜けたような「ツィー」とかすれた声で鳴く「トリル部」(5秒過ぎから)の2部構成です。

また、「ツグミ類(アカハラ、シロハラなど)」なのか「ヒタキ類(オオルリ、キビタキなど)」なのかを判断するとき、このクロツグミの声は「ツグミ類」の声が指標となるのでまず初めて覚えてほしいです。

よくいる環境:実習先では森に行くと必ずと言っていいほど鳴いています。屋敷林や河畔林でも声が聞こえるので意外と生息環境は広そうですね。

レア度: ★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオルリ: | 1年生が最初よく間違えます。クロツグミの方が低くて野太く、オオルリの方が高くて澄んでいます。 |

| アカハラ: | 同じ属なだけあって声質は似ていますが、アカハラの方が抑揚がなくさみしげに聞こえます。またアカハラの方が1フレーズが短いです。 |

| ガビチョウ: | 一番似ています。クロツグミよりやかましい感じで抑揚も大きいです。 |

クロツグミ 地鳴き

地鳴きは「ツィーツィー、キョキョキョ」などと鳴きます。「ツィー」という部分はツグミ系がよく出す地鳴きですが、「キョキョキョ」という部分がクロツグミの声質の特徴が出ています。

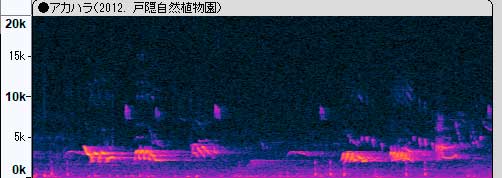

アカハラ さえずり

特徴:さえずりは「キョロン、キョロン、ツィー」とキョロンを2音続けてさえずることが多いです。声質はクロツグミに似ていますが、クロツグミより抑揚がなくさみしげに聞こえます。

よくいる環境:アカハラは渡りの時期では自然公園や庭でも観察できます。繁殖期では高山実習のさいに亜高山付近(1800m前後)で観察できます。薄明薄暮性なのか、さえずりは夕方と朝方に聞くことが多いです。

レア度:★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| クロツグミ: | アカハラよりも元気で1フレーズが長いです。低山で鳴いていたらクロツグミの可能性が高いです。 |

| マミジロ: | アカハラよりも元気で1フレーズが短いです。クロツグミよりも似ているので注意が必要です。マミジロ自体が珍しいのであまり聞く機会がないです。 |

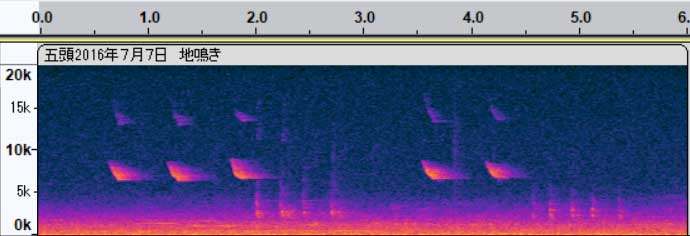

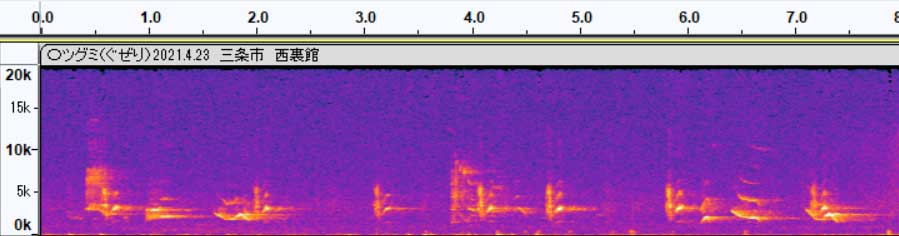

ツグミ ぐぜり

▲チュンチュンははスズメ

ツグミは冬鳥であるため、さえずりを聞く機会がほとんどありません。このデータでは4月23日とやや遅い時期なためか、ぐぜり(さえずる前の練習)の録音ができました。

クロツグミやアカハラなどの「キョロン」という声に似ていますね。

レア度: ★★★(ぐぜりのレア度)ツグミ 地鳴き

こちらが冬によく聞くツグミの声。「ズィーズィー」という地鳴きです。

特徴:公園、庭、畑や田んぼ、しかも地面にいることが多いので、下の方から聞こえてくること多いです。家の中にいても聞こえるくらい身近な鳥です。

レア度: ★

ヒタキ科

コマドリ

録音環境:鳥屋野潟公園(生垣付近)

コマドリは日本三鳴鳥です。姿も美しいため、人気がある鳥です。

特徴:「ヒンカラカラ・・・」という美声でさえずります。声紋をみると、「ヒン」の部分は横にまっすぐの線状、「カラカラ」というふるえる部分は4kHz~6kHzを行き来する波状にになっていますね。

よくいる環境:新潟市周辺は、渡りの時期に平地や自然公園でも見ることができます。この渡りの途中でも鳴いていることがあります。「やぶ性」なので、低木が茂っている環境の地面にいることが多いです。

渡りの時期を過ぎると、亜高山帯で繁殖を行うので、高山実習先である白馬(標高1800m)でよく聞けます。 レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| コルリ: | コルリには前奏が入ることで区別できるといわれますが、遠くにいると前奏が聞こえません。しかしコマドリよりもコルリの方がバリエーションが多いように聞こえます。 |

タネコマドリ

録音環境:八丈島の自然林

タネコマドリはコマドリの亜種で、伊豆諸島では留鳥です。このさえずりは八丈島で録音しました。

特徴:普通のコマドリのさえずりとあまり違いがないように聞こえましたが、八丈島にコマドリは生息していないので、タネコマドリだと思います。

よくいる環境:コマドリと同じくやぶ生ですが、八丈島では山奥に行かなくとも、道路から入ってすぐの林や薮の中からタネコマドリの声が聞こえました。

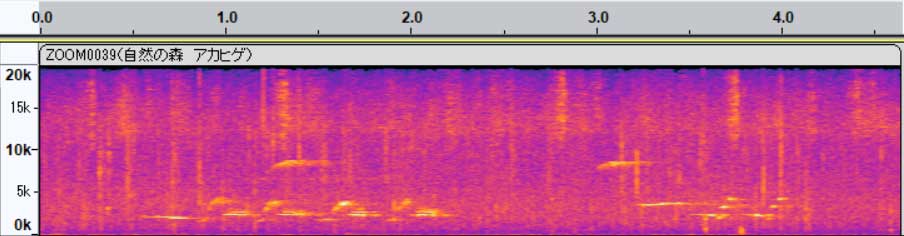

レア度:★★★★★ (伊豆諸島、種子島、屋久島)アマミアカヒゲ

録音環境:奄美大島 自然観察の森(原生林)

日本の固有種で奄美大島と加計呂麻島でしか見られない鳥です。このデータは実習で奄美大島に行ったときに録音しました。この日は雨でなかなかさえずりも聞こえず、諦めかけていたところアカヒゲが目の前にやってきてくれて興奮したことを覚えています。

よくいる環境:コマドリと同じくやぶ生なので、薄暗く下層植生が発達した環境にすんでいます。コマドリとちがい、自然豊かな奄美大島では山奥まで行かなくとも観察できます(姿はあまり見えませんが)。

特徴:コマドリの声質に似ていますが、鳴き方が違います。「ヒョロロロロ……」とコマドリよりもゆっくり、か弱い感じで鳴きます。後ろで「ツィー」と鳴いているのはおそらく地鳴きです。

その時撮影したアカヒゲ。雨で暗くブレブレでした。

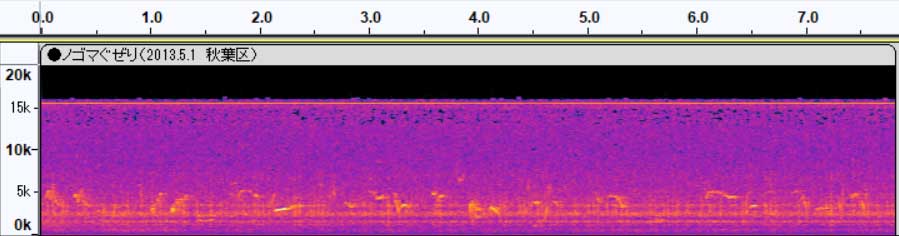

レア度: ★★★★★(奄美大島 、加計呂麻島)ノゴマ ぐぜり

録音環境:自宅の庭(田舎の集落)

日本には北海道に夏鳥として訪れます。新潟では渡りの時期にまれに見ることができます。このデータは、自宅の庭で聞きなれない鳥の声が聞こえたので、慌ててカメラの動画機能で録音したものです(なので音質があまりよくない)

数日後、庭で草むしりをしていたらノゴマが出てきて驚きました!あの声はこの子だったのか!と。このノゴマは2週間くらい我が家の庭にいてくれました。(我が家は新潟市の田舎の集落です。)

特徴:この声はぐぜり(まださえずり前の練習)だと思われます。「チョリチョリ、キョロキョロ…」と色んな声を出します。さえずりはハッキリと聞いたことがないので、聞いてみたいです。

その時撮影。庭にノゴマがいる素敵な生活でした。

レア度: ★★★★| 間違えやすい声 | |

|---|---|

| コサメビタキ: | コサメビタキのぶつぶつ声にも似ています。コサメビタキの方が複雑で金属的な声や「ツィー」という細い声が入ります。 |

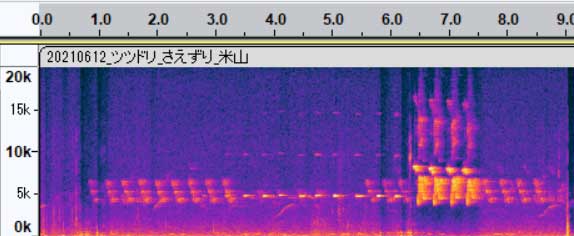

コルリ

録音環境:柏崎市の米山(標高900m)

さえずりはコマドリに似ていますが、青い小鳥のコルリです。

特徴:さえずりはコマドリに似ていますが、「ヒヒヒヒ‥‥ヒンカラカラ」と前奏が入るのが特徴です。声紋を見ると、最初の3秒ほどに前奏が入っているのが分かります。また、個体によっては色んなバリエーションで鳴きます。

よくいる環境:渡りの時期には平地でも見ることができます。やぶ生なので、なかなか姿を見ることができません。コマドリより見るのが難しい(個体数が少ない?)と思います。

繁殖環境は、標高を少し上げて山地~亜高山帯(800m前後~1500m)となります。少し高めの山に行くと結構鳴いていますね。 レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| コマドリ: | コルリには前奏が入りますが、コマドリは前奏が入りません。前奏が入るかどうかしっかり聞くのが確実です。 |

シマゴマ

数少ない旅鳥として日本海側に渡来するようです。さえずりは「ビュルルルル・・・・ 」と元気がないコマドリといった感じで、音量も大きくないためなかなか録音できません。ただ、一度このさえずりを覚えると、渡りの時期に意外と聞く機会があるなと感じます。

※録音データからでは声紋が上手く検出できなかったため、掲載していません。

レア度: ★★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| コマドリ: | 近くでさえずりを聞ければ間違いにくいですが、遠くのさえずりだとコマドリと判断が難しいです。コマドリより元気がくさえずりが長い、がポイントです。 |

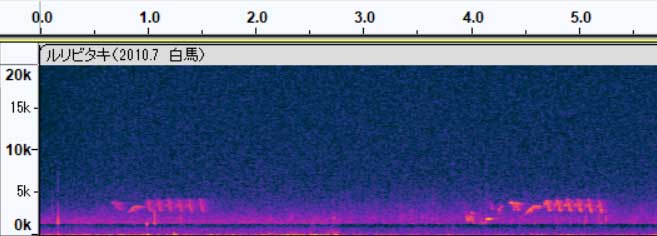

ルリビタキ さえずり

録音環境:栂池湿原から少し上がった場所(標高1800mの樹林帯)

▲見やすいように空白部をカットしてあります。

特徴:短い前奏のあと、「ヒリヒリ・・」とやや寂しげな感じで鳴きます。高山実習のこのルリビタキとメボソムシクイが一緒に鳴いていて、学生はどちらのさえずりなのか混乱しがちです。

よくいる環境:渡りの時期は平地でもよく見れます。地面を歩いたり、石の上に行ったりきたりしている様子が見れます。多い時は近くの地面に3羽ほどいることもあります。ただ、この時期はほとんど鳴きません。

繁殖期には亜高山帯の樹林帯(1800m前後)で見られます。このような環境で繁殖している鳥はそんなにいないので、種は絞りやすいと思います。 レア度: ★★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| メボソムシクイ: | 同じ環境で繁殖し、同時に鳴いていることが多いので学生が間違えやすいです。メボソムシクイは「ゼニトリ、ゼニトリ」と鳴き、後半にかけて声が大きくなります。 |

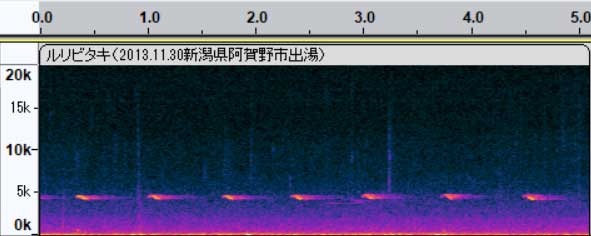

ルリビタキ 地鳴き

高めの声で「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と鳴きます。秋口に出現場所が被るジョウビタキの地鳴きと区別がとても難しいです。この声を頼りに本人(本鳥)を探しにいくのが一番ですね!

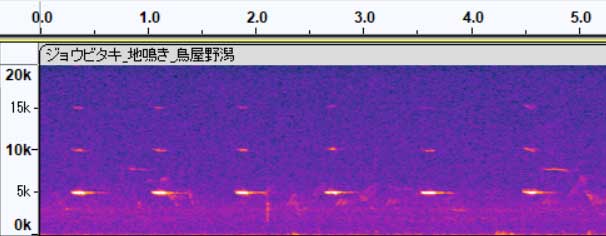

ジョウビタキ 地鳴き

録音環境:鳥屋野潟公園

特徴:鳴き声は金属的な声で「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と聞こえま声紋を見ると5kHz、10kHz、15kHzときれいな和音状になっています。 ルリビタキの地鳴きとよく似ていて聞き分けが難しいですが、ジョウビタキの方が金属的で少し高いでしょうか。

よくいる環境:ジョウビタキは冬鳥のため、基本的には地鳴きのみが聞けます。似ているルリビタキとの生息環境のちがいとして、街中や住宅地、畑など、人里に近い場所にいるのはジョウビタキが多いです。家のアンテナに止まっていることもあります。

ルリビタキは平地にもいますが、公園や里山など、もう少し自然度が高い場所にいます。

レア度: ★★イソヒヨドリ

録音環境:海岸付近

イソヒヨドリは美しいさえずりを持っている留鳥です。

特徴:美しく、長い間さえずります。声紋を見て分かる通り、非常に複雑なさえずりです。

よくいる環境:「イソ=磯」と名前が付くように、海沿いに行くと必ずと言っていいほど見かけます。 海から数キロ離れていても見かけることもあり、繁殖場所を広げているようです。街中でも鳴いているので、似ている鳥と区別するときのポイントとなります。

レア度: ★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオルリ: | 声質が少し似ています。生息環境が違うため、あまり間違うことはなさそうです。オオルリの方が伸びやかでゆったりしています。 |

| クロツグミ: | こちらも声質が似ています。イソヒヨドリの方が複雑な鳴き方をしています。 1フレーズもイソヒヨドリの方が長いです。 |

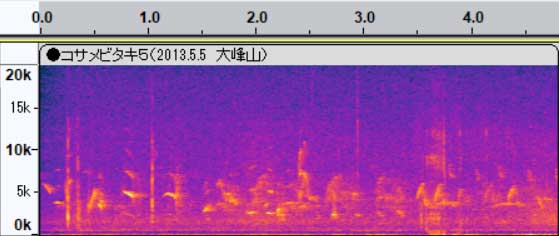

コサメビタキ

録音環境:低山の落葉広葉樹林

コサメビタキは渡りの時期、4月5月によく観察できます。渡り途中でもよくさえずるので、この時期が一番聞けると思います。

特徴:声が小さく、ぶつぶつとつぶやくように、いまいちはっきりとしないようなさえずりです。最初は気が付かない人がほとんどです。

よくいる環境:渡りの時期は平地でもよく見られ、開けた明るい森にいます。比較的見つけやすい枝などに止まっているため、探すと見つけやすいです。渡りの時期を過ぎると平地からいなくなるからか、さえずらなくなるのか、あまり聞けなくなります。

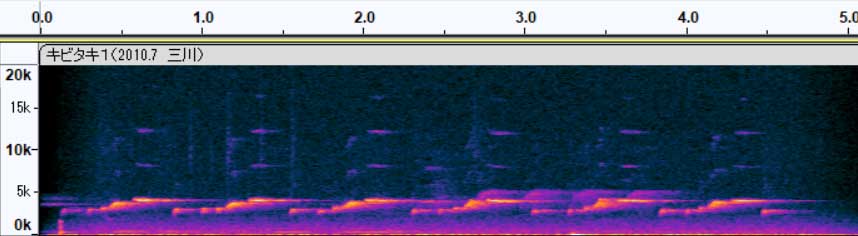

レア度: ★★キビタキ さえずり

録音環境:山のふもとの森林

ヒタキ科の中で一番よく聞けるさえずりです。

特徴:最初に前奏が入ることが多いです(声紋例のさえずりは前奏がないようです)。早口で短いフレーズを繰り返します。

キビタキは個体によってさえずり方が異なりますので、最初はいろんなさえずりを聞くことをおすすめします。慣れるとこの声質とテンポの良い鳴き方で分かります。よくいる環境:明るい森に行くと必ずと言っていいほど聞けます。ただしなかなか姿が見えないです。木のてっぺんよりは中間位の高さや少し中に入った枝に止まっていることが多いです。

レア度: ★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| オオルリ: | 声質が似ています。オオルリは伸びやかで、毎回微妙にさえずり方が異なりますが、キビタキは規則正しく同じフレーズを繰り返えします。また、オオルリは最後に「トリル部」を持っていて「ジジッ」という濁った声を入れますが、キビタキはこのトリル部はありません。 |

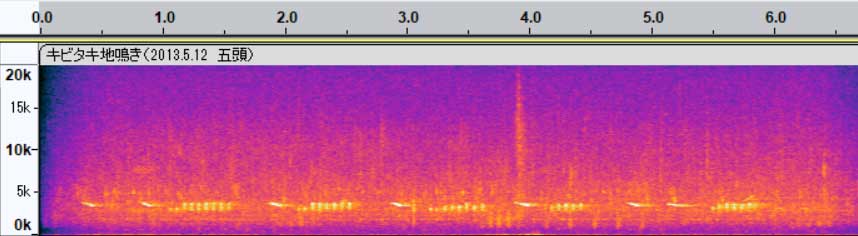

キビタキ 地鳴き

「ヒッヒッヒ」の間に 「ビュルルル」という声が入ります。ただ、ヒタキの仲間は多くの種が「ヒッヒッヒ」という地鳴きになりますので、姿を見るのが確実です。

ムギマキ

録音環境:鳥屋野潟公園(落葉樹)

渡りの時だけに観察できる少し珍しい鳥です。

特徴:姿はキビタキに似ていますが、さえずりはキビタキにはあまり似ていないようです。跳ねるようなさえずりはホオジロ科の鳴き方に似ているようにも感じます。

よくいる環境:新潟市周辺は、渡りの時期に平地や自然公園でも見ることができます。この音声データは、姿を確認しながらカメラで録画しました。

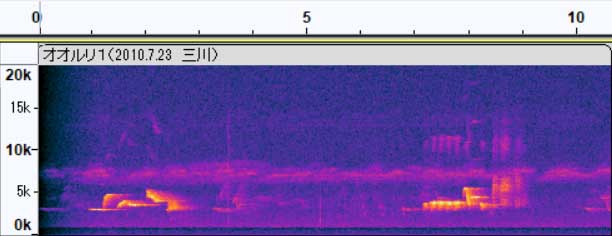

レア度: ★★★★オオルリ

録音環境:山のふもとの森林(水辺の森林)

日本三鳴鳥の1種であるオオルリ。その声はとても澄んでいて美しいです。 新潟市周辺では特別珍しい鳥ではなく、森に行けば必ずと言っていいほど聞くことができます。学生にはぜひ覚えてほしいですね。

特徴:歌うように伸びやかに鳴くのが特徴で、歌い方が毎回変わります。クロツグミと同じように最後に「ジジッ」という「トリル部」が入ります。

オオルリはメスもさえずるという珍しい生態があります。メスの方が1フレーズが短く、尻下がりなイメージです。 一覧表のメスは、姿を確認して録音したものです。よくいる環境:キビタキと同じく、森林に行けば高確率で聞けますが、キビタキよりも少し暗くて、近くに小川が流れている環境が好きなようです。

レア度: ★★| 間違えやすいさえずり | |

|---|---|

| クロツグミ: | クロツグミの方が低くて野太く、オオルリの方が高くて澄んでいます。1年生が最初よく間違えます。 |

| キビタキ: | 声の質が似ていますが、キビタキは短い前奏が入り、そのあとも早口で同じフレーズを繰り返えします。 こちらも1年生がよく間違えます。 |

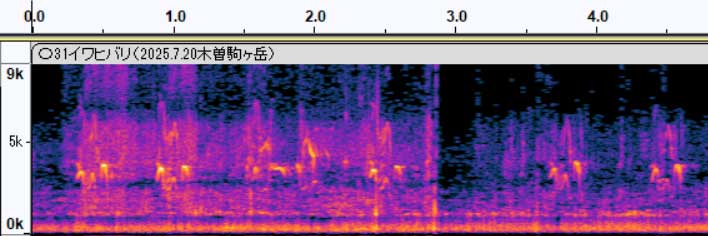

イワヒバリ科

イワヒバリ

録音環境:木曽駒ケ岳(標高2600m)

特徴:この声は地鳴きで、「チュリチュリ」と聞こえます。そんなに似てはいませんが、同じような環境にすむカヤクグリと間違えそうです。ただし、イワヒバリもカヤクグリも目立つところに止まっているので、姿を確認するのが一番です。

よくいる環境:高山の鳥で、ハイマツ林周辺と、とそれより上野の岩石がゴロゴロしているような環境にすんでいます。森林限界のその先まで行かなければいけど、実習ではまず見ることができません。このデータは、登山好きの学生が録ってきてくれました。

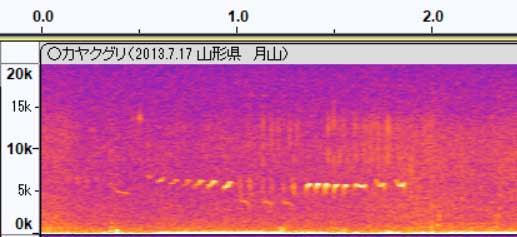

レア度: ★★★★カヤクグリ

録音環境:山形県月山(標高1800m)

特徴:「チリリリ」と鈴のようなか細い声で鳴きます。

よくいる環境:カヤクグリは山地帯~亜高山~高山で繁殖するため、めったに見ることができません。高山実習でたまに観察できるくらいです。非繁殖期には平地に降りてくるそうですが、この辺りでみるのはまれです。

レア度: ★★★★

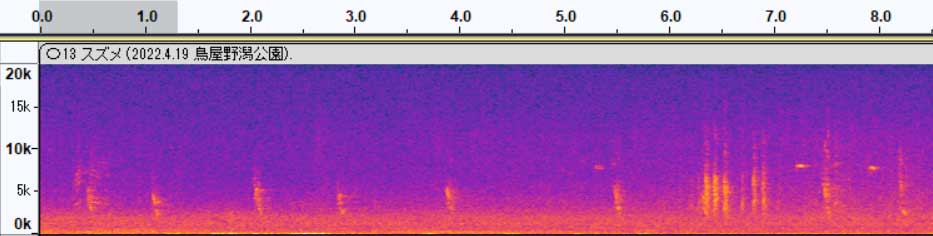

スズメ科

スズメ

録音環境:鳥屋野潟公園(桜並木)

しかし家屋の変化からスズメの数は激減しているといわれています。新潟市周辺ではそのような変化は感じられないようです。

特徴:「チュンチュン」というなじみ深いスズメの声は、鳥に詳しくない人でも聞いたことがあるはずです。

レア度: ★

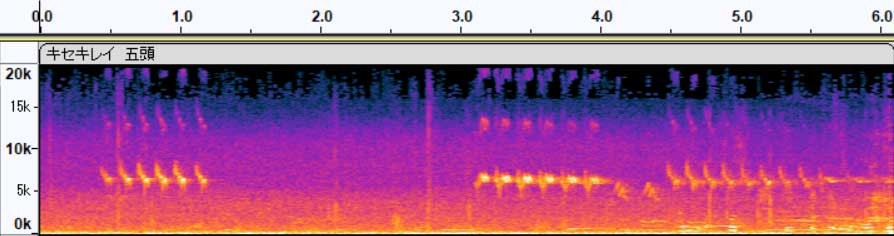

セキレイ科

キセキレイ

録音環境:森林の駐車場(建物の屋根)

セキレイ類は開けた場所にいて、姿を確認しやすいのであまりさえずりで識別することはないのですが、よく聞くと声質に違いがありおもしろいです。

特徴:キセキレイは普通種(ハクセ・セグロ・キセキ)の中では一番澄んでいて声が高いです。声紋は6~7Khzで線形にはっきりと出ています。

よくいる環境:キセキレイは基本種3種(ハクセ・セグロ・キセキ)の中で一番上流にすんでいて、山のふもと~亜高山でよく観察できます。意外と平地の田んぼでも見かけることがあります。

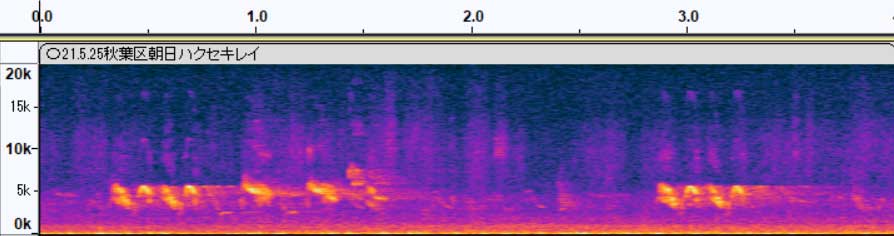

レア度: ★★ハクセキレイ

録音環境:都市部の川辺

スマートな体形代表の「ものさし鳥」で、セキレイ類の中では一番よく目にします。

特徴:ハクセキレイが最も目にする機会が多いので、よく聞く声ではないでしょうか。キセキレイに比べると少し低く3~7Khzです。

よくいる環境:農耕地や草原、駐車場など、開けた空間で観察できます。

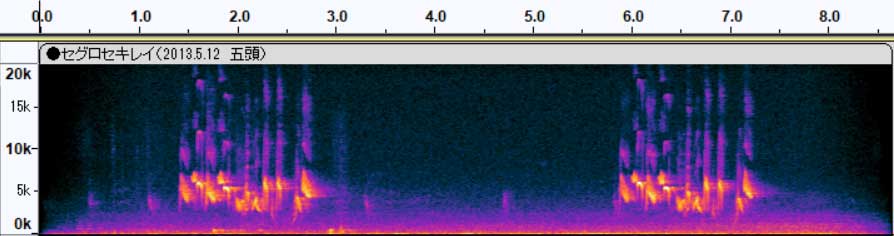

レア度: ★セグロセキレイ

録音環境:山のふもとの道路脇(電線の上)

ハクセキレイを見てもセグロセキレイと間違える学生が多いです。 ハクセ(白背)でもセグロ(背黒)でも背中が黒いせいですね。実際は背中の模様ではなく、顔の模様で見分けます。

特徴:3種のセキレイ類の中で一番濁っています。ハクセキレイが「チュピチュピ」なら、セグロセキレイは「ジュピジュピ」です。

よくいる環境:ハクセキレイと比べると、セグロセキレイの方が山よりにいると言われていますが、2種とも同じような環境で見られます。

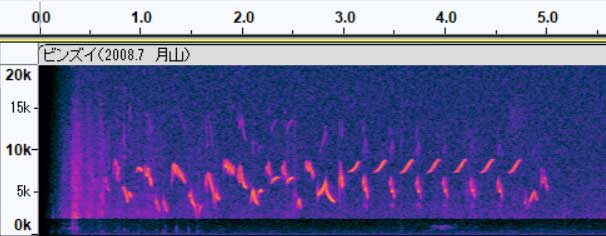

レア度: ★ビンズイ

録音環境:山形県月山(標高1600m高原の杭の上)

特徴:ビンズイはセキレイの仲間ですが、鳴き声はヒバリに似ています。 ヒバリよりも複雑なさえずりですし、生息環境がほぼかぶりません。

よくいる環境:低山でもたまに見かけますが、さえずりを聞くのはもっぱら高山実習のときですね。枝や杭の上などでさえずっているので姿を探しやすいです。

レア度: ★★★

アトリ科

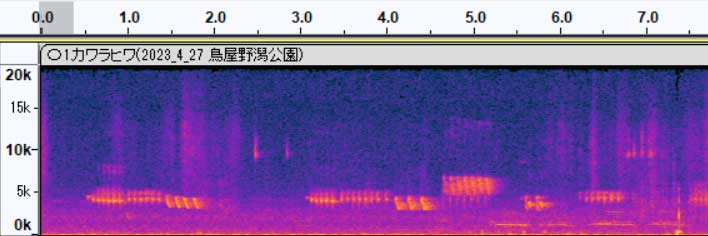

カワラヒワ

録音環境:鳥屋野潟公園(芝生)

カワラヒワは開けた公園に行くとよく会えます。ある意味スズメよりよく見かけますが、知らない人が多いようです。

特徴:「コロコロ、ピリリ…」と聞こえます。たまに「ビーン」と入るのがポイントです。

よくいる環境:木が近くにある草原、芝地、農耕地など。住宅地でも見かます。草本の種子を食べるので、草地で見かけますが、木にもよく止まります。

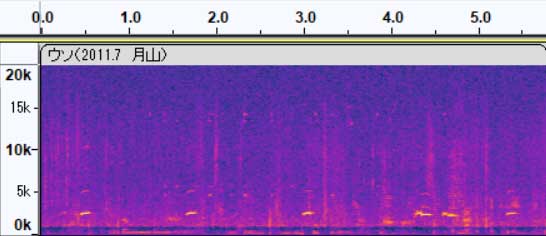

レア度: ★ウソ

録音環境:山形県月山の低木林(標高1500m前後)

新潟市近郊では亜種ウソと亜種アカウソが見られます。それぞれ見られる標高や環境が少し違います。

特徴:さえずりは口笛のような「フィー、フィー」という声です。

よくいる環境:ウソは山地帯~亜高山で聞けます。冬になると里山付近まで降りてきます。アカウソは冬鳥なので、冬~春先に都市部の公園でもたまに観察できます。

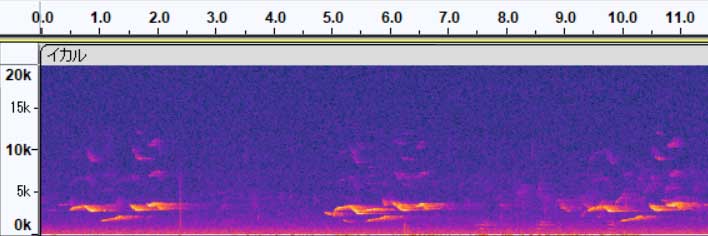

レア度: ★★★イカル

録音環境:森林の道沿い(落葉広葉樹林)

珍しい鳥ではないのですが、他の森林性の鳥より観察できる機会は少ないです。

特徴:柔らかい、間の抜けた声でさえずります。よく「キコキコー」という文字で表されますが、 もっと柔らかい「フィホフィホ」という文字が似合うと思います。聞きなしは「お菊二十四(おきくにじゅうし)」や「月日星(つきひほし)」が有名です。

地鳴きは「カッ、カッ」や「キョッ、キョッ」という鋭い声を出します。

よくいる環境:森林性なので、森でよく聞きますが、都市部の自然公園や、河川敷の林にもすんでいます。

レア度: ★★

ホオジロ科

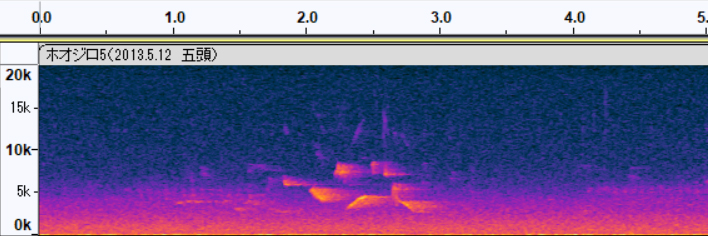

ホオジロ

録音環境:森沿いの道路の電線

名前の通りホオジロ科の代表です。最も目にする機会が多く、さえずりもよく聞けるため、まず初めに覚えてほしいです。ホオジロの声を覚えておくと、ホオジロ科の仲間だと「あたり」をつけやすくなります。

特徴:さえずりは「チョッピ、チョ チョー」。最初の一音のあとに少し間があることが多いです。跳ねるように鳴きます。

よくいる環境:疎林性で、森や山の道路沿でよく聞きます。木の上や電線など、目立つ場所で鳴いているので、姿を探しやすいのも特徴です。

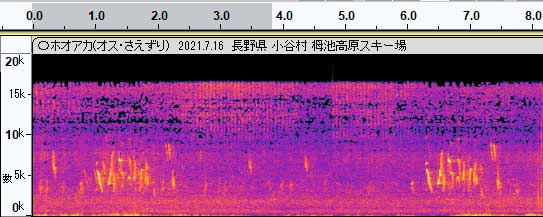

レア度: ★ホオアカ

録音環境:夏のスキー場(標高800m)

ホオジロに比べると観察できる機会はかなり少なくなります。

特徴:さえずりはホオジロに似ていますが、ホオジロより短いです。ホオジロに似ているけど何か違うな、と感じるのが大切です。また、ホオアカは低い草地でさえずることが多いので、発声位置(地上からの高さ)にも注目です。

よくいる環境:ホオジロは疎林性で木のてっぺんに止まっていますが、ホオアカは草原性が強く、低い草(1m前後)に止まっているのがポイントです。新潟市近郊では農耕地や草地でたまに見られます。

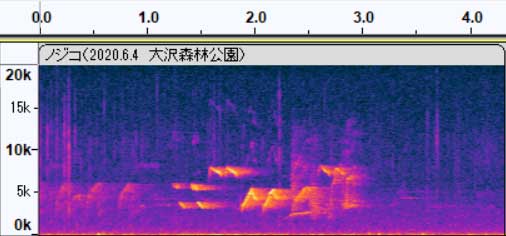

レア度: ★★★ノジコ

録音環境:山のふもとの森林公園(水辺の河畔林)

日本でしか繁殖していない夏鳥です。分布は局地的と言われておりますが、新潟では比較的観察でき、行くところに行けば必ず会えるという感じです。

特徴:さえずりはホオジロに似ていますが、ホオジロより声が美しく、おおらかに鳴きます。初めて聞いた時はオオルリに似ていると思いました。なので「ホオジロとオオルリを足して2で割ったような声」と説明しています。こちらもまずはホオジロに似ているけど何か違う、から考えることが大切です。

よくいる環境:山の中の河畔林、もしくは山に囲まれた河畔林に多いですね。石がゴロゴロしている沢沿い、ではなく、地面が湿ってヤナギが生えていそうな環境です。

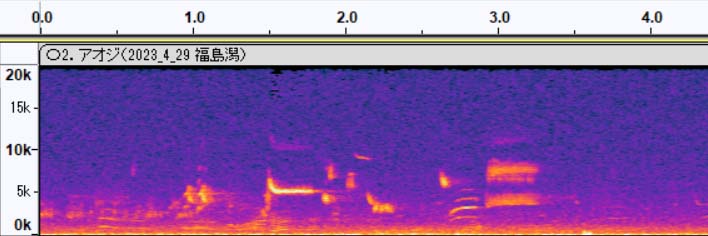

レア度: ★★★アオジ

録音環境:福島潟(水辺の河畔林)

特徴:しっかり伸ばして止める、のが特徴です。さえずりが聞こえたら比較的見つけやすい枝先などで見つけることができます。

よくいる環境:アオジは疎林性で、ホオジロよりも平野、特に水辺近くの林(河畔林)にいる印象です。河川敷や水辺の藪、林、海岸林でよく観察できます。

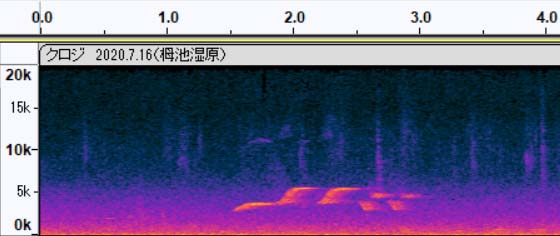

レア度: ★★クロジ

録音環境:栂池自然園周辺(標高1800m)

特徴:「ホーイ チイチイ」と、のびやかな声でさえずります。最初の「ホーイ」がポイントです。そのあとはホオジロらしい跳ねるようなリズムです。

よくいる環境:高山植物実習(栂池湿原)で1800mまで登り切る前の途中の道(1600m)でよく聞きます。ルリビタキ・メボソムシクイより下の標高ですね。でもだんだん聞こえる標高が上がってきている気がします。

新潟市近郊では秋~春の越冬期に平地で見かけます。繁殖期になると1000m~1800mの山地帯上部〜亜高山帯で繁殖します。

レア度: ★★★

チメドリ科

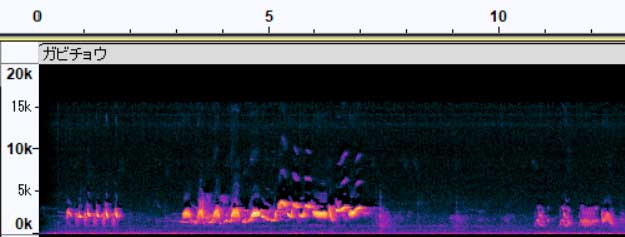

ガビチョウ

特徴:クロツグミに似ていますが、クロツグミより鳴き声のレパートリーが多く、大きくやかましい感じです。

ガビチョウは中国南部から東南アジア北部に分布する特定外来種です。残念ながら新潟にも入ってきており、海岸林に生息しているようです。

秋にクロツグミ?と思う時があったのでもしかしたらガビチョウだったかもしれません。